ミリ波からTHz波の高周波デバイス評価、産総研

国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)物理計測標準研究部門の坂巻亮主任研究員、及び昆盛太郎グループ長は、ミリ波からテラヘルツ波にわたる電磁波の測定における導波路の接続状態を、機械学習を用いて自動判定する技術を開発した。この技術の詳細は米国サンフランシスコで開催の「IEEE MTI-S International Microwave Symposium(IMS)workshop/general session」にて発表された。導波路は、電磁波を特定の方向に効率よく伝送するための通り道。今回、AI技術の一つである機械学習によって、導波管の接続の良否を自動的に判定するシステムを開発したもので、この成果により熟練者でなくても安定して高精度な測定を実施でき、研究開発や産業分野でのテラヘルツ技術の利用が向上するものと期待されている。

近年、6G通信やテラヘルツスキャナーといった次世代技術の実用化に向け、ミリ波・テラヘルツ波の産業利用が急速に進展。これらの高周波帯を利用するデバイスには、アンプやフィルターといった電子部品が多数搭載され、それらの性能評価や開発には高度な測定環境と専門知識が求められる。

電子部品の反射特性や透過特性などを評価する際、測定器からデバイスに電磁波を伝送して反射波や透過波を測定する。電磁波の伝送には導波管や同軸ケーブル、プローブといった導波路が用いられるが、これらの導波路はデバイスの構造や使用する周波数に応じて、その都度、適切に測定システムの構成を検討して接続する必要がある。

高周波帯、特にミリ波以上の帯域では、導波路の僅かな接続位置のズレが、測定結果に大きな影響を与えるため、導波路の接続には専門的な技術が必要で、さらに、接続状態の正しさを判断するには、専門的な経験や知識が求められている。

最近では、高周波帯を扱うデバイスの種類と数が増加し、それに伴い多くのエンジニアが測定、検査作業に関与している。そのため、高周波帯の測定経験が浅いエンジニアでも、安心して作業を行える測定環境の整備が求められている。現場では、「測定結果の信頼性をどう担保するか」「接続の良否をどのように判断するか」といった課題に直面しており、従来のノウハウ頼みの運用からの脱却が急務となっている。

産総研では、これまで高周波デバイスの電気特性を安定かつ高精度に測定するための計測技術の開発を進め、さらにその技術を活用したデバイス開発にも注力してきた。また、これまで機械学習を用いたオートプローバーの開発を行い、特定の測定環境において動作実証を行ってきたが、今回はプローバーに限定せず導波管を用いた高周波帯の測定システムを用い、テラヘルツ波帯に至る周波数帯域において目視や手作業に依存しない、客観的かつ一貫性のある測定精度の実現を目指した。

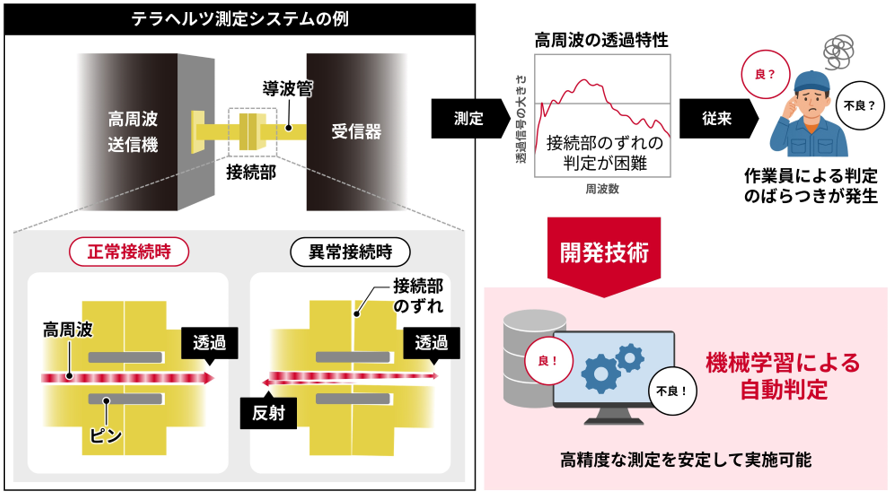

同研究では、ミリ波からテラヘルツ波測定における導波路の接続状態を自動的に判定する技術を開発した。従来、導波管の接続状態は作業者が目視や手作業で確認していたが、判断が人によって異なり、測定精度にばらつきが生じるという課題があった。測定システムでは導波路として、導波管、プローブ、同軸線路が広く利用されている。導波管を例に取ると=図=に示すようにテラヘルツ波帯ではシステムと測定対象のデバイス接続部である導波管の開口部寸法が数百マイクロメートル程度となる。

導波管には接続時の開口部位置ズレを低減するためのピン備えられているのが一般的だが、それでも接続時には数十マイクロメートル程度の位置ズレが生じることがあり、この位置ズレはあったとしても微小なため視認困難。この接続部の位置ズレによって、接続部における高周波信号の反射が生じることで、測定結果に影響を及ぼす。位置ズレは平行方向だけでなく、接続時の微小な接続面の傾きのズレによっても生じる。

しかし、測定システムの構成・周波数帯等によって得られる測定結果は異なるため、熟練した技術者でも不慣れなシステムを使用する際には判断に苦慮する。そこで、今回、測定データから特徴を抽出し接続状態を自動的に分類・判定するシステムを構築。接続状態の分類・判定には機械学習を取り入れた。また、導波路の接続状態によって変化する測定データを収集し、それを参照データとして活用した。

今回開発した技術によって、熟練者のみならず測定に不慣れな作業者でも高度な測定を安定して実施できるようになり、産業分野におけるミリ波・テラヘルツ波技術の研究開発の加速化が見込まれるという。

今後、この技術を活用した測定システムのセットアップの自動・自律化技術の開発に取組む。今回の技術は接続状態の判定技術だが、これに導波路の電動アライメントシステムを組み合わせることで、自律的かつ自動的な装置セットアップを実現することができる。これを実現することで、ミリ波・テラヘルツ波評価システムの信頼性や、オートメーション化(オートファクトリー化)への寄与が期待されるとした。

特に、プローブを用いた測定システムにおいては、装置のセットアップ作業におけるおプローブの損傷が発生することがある。これらのセットアップ作業を自動・自律化することで、高価な高周波機器の管理コストの低減が見込める。従来では熟練者による装置セットアップが必要だったところを、誰でも、あるいは無人で実現可能にすることによって、6G通信やテラヘルツスキャナーといった次世代高周波技術の開発加速化を推進する。 ◇

※6G通信:5Gの次世代通信技術で、より高速で低遅延な通信を実現する。理論的にはピーク速度が100倍以上速く、数ミリ秒程度の遅延を目指す。これにより、IoTや自動運転車、仮想現実(VR)など、次世代の高度なアプリケーションに対応可能となる。

※テラヘルツスキャナー:テラヘルツ波(0・1~10THzの周波数帯域)を利用して物体の内部構造を非破壊で解析する技術。X線やマイクロ波よりも安全で、高い分解能を持ち、主にセキュリティ検査や医療、材料検査に利用されている。物質の透過特性を基に、隠れた異物や欠陥を検出できる。

※参照データ:ここでは教師データを指す。教師データとは、機械学習モデルを訓練するために使われる入力データ。モデルはこのデータをもとに、正確な予測を行うための学習を行う。

※プローバー:高周波プローバー(プローブステーション)は、半導体デバイスの高周波特性を測定するための装置。微細なプローブを使い、ウェハ上の測定ポイントに高精度で接触させる。ミリ波帯やサブテラヘルツ帯の測定にも対応し、高周波瀬バイスの開発に欠かせない装置。オートプローバーは、ウェハの搬送・位置合わせ・測定を自動化することにより、大量生産ラインでの連続測定を高速かつ安定的に実施する。

この記事を書いた記者

- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。

-150x150.png)