世界初のエッジAI向け実証チップ開発、NEDO・東北大等

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO、神奈川県川崎市)は、「省エネAI半導体システムに関する技術開発事業」において、エッジ領域に適した高性能・省エネルギーな人口知能(AI)半導体デバイスの早期実現に向けて開発を進めてきたが、今般、国立大学法人東北大学(東北大、宮城県仙台市)とアイシン(愛知県刈谷市)は、磁気抵抗メモリ(MRAM)を大容量搭載したエッジ領域向け『CMOS/スピントロニクス融合AI半導体』を開発した。

OSやアプリの起動用途とメインメモリ用途を兼ねた内蔵メモリとしてCMOS/スピントロニクス融合技術を活用した、エッジAI向けアプリケーションプロセッサ搭載チップの開発は世界初。開発した実証チップは、動作時及び待機時電力の大幅低減、起動時間の短縮が可能で、実証チップ搭載の実証システム検証にて、従来比でエネルギー効率50倍以上、起動時間30分の1以下の改善効果を確認したもので、今後は、車載機器やその他幅広い分野での応用技術開発を進めていくとした。

近年、情報処理に用いるデバイスの高度化、AIなどを用いる様々な産業の創出とその基盤となるビッグデータの活用や、5Gなどの情報通信技術・インフラ整備により、ネットワーク上のデータ量が爆発的に増加し、これまでのサーバー集約型からネットワークの末端(エッジ)側へ、情報処理とそれに必要な電力を分散していくことが不可欠なものの、エッジ側では供給できる電力や装置の大きさ、利用環境などに様々な制約があるため、エッジ用途に適したデバイスの早期実現が重要とされてきた。

このような背景のもと、NEDOでは「省エネAI半導体システムに関する技術開発事業」を実施し、この一環として東北大、アイシン、日本電気(NEC、東京都港区)と共同で、CMOS/スピントロニクス融合技術によるAI処理半導体の設計効率化と実証及びその応用技術に関する研究開発を進めてきた。CMOSは金属酸化膜を用いた半導体トランジスタ構造の一種で、携帯電話など広く用いられているメインチップの基盤技術。また、スピントロニクス技術から生まれた磁気抵抗メモリ素子のMRAMは、電源を切ってもデータが保持される不揮発の特徴を持ち、CMOS半導体製造プロセスに融合して形成することが可能。

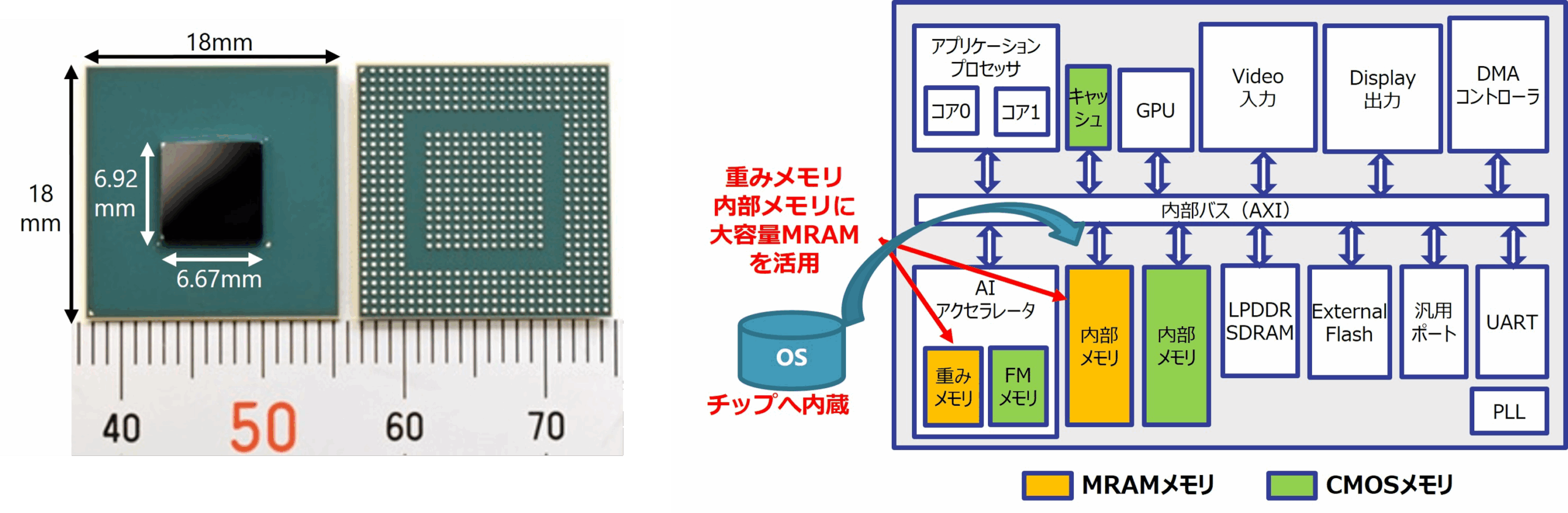

同事業において、東北大はMRAMを用いた自動設計環境の構築や設計ツールの高度化を行い、大容量MRAMを搭載したAIアクセラレータを開発。アイシンはこのAIアクセラレータと、アプリケーションプロセッサ、大容量MRAM、及び周辺回路を統合して、画像認識などの機能を実現できる実証チップ=図・参照=を開発した。

大容量の不揮発性MRAMを実証チップに内蔵したことで、起動(BOOT)時にかかる時間を極めて短くできるほか、メモリへの書き込み/読み出しにかかる時間や電力を大幅に削減できるなど、これまでと一線を画した特徴が得られ、様々なAI応用の場面でこれまでにないユーザー体験やメリットを生み出すことを想定。開発した実証チップを搭載した実証システムにて実測を行い、電源ONからOS起動を経て最初のAI処理完了までのエネルギー効率が従来比で50倍以上、電源ONからOS起動するまでの時間が従来比で30分の1以下との効果を確認した。

NEDOは今後もエッジ領域での分散コンピューティング実現に向けて取り組み、AI処理でのエネルギー効率改善とその早期社会実装を通して、高度なエッジコンピューティングの実現をを目指し、東北大は研究成果を発展させ、低消費電力AI半導体技術の高度化に資する研究開発を推進、また、アイシンは研究開発を実用化に繋げるため、車載機器やその他幅広い分野の応用製品開発に取り組む。

◇

※CMOS/スピントロニクス融合技術:電子には電化だけでなく、スピンと呼ばれる磁気的な性質がある。磁気をもたらすスピンの性質を利用するエレクトロニクス分野をスピンエレクトロニクスと呼ぶ。CMOS技術にて待機時間をスピンエレクトロニクスの不揮発性を活用して大幅に削減し、スピンエレクトロニクス素子の微細化を通して電力効率10倍以上の改善を可能とする技術。

※MRAM:Magnetoresistive Random Access Memoryの略で、磁化の方向で情報を記憶する不揮発性メモリ。

※AIアクセラレータ:AIの計算処理を高速化するために設計されたハードウェア。

※アプリケーションプロセッサ:スマホ等に内蔵のマイクロプロセッサの一つ。コンピュータ機能においてCPUとしてOSやアプリの実行を担当する。

※BOOT:コンピュータシステムの電源投入時等、OSなどの基本ソフトを主記憶に展開し、ユーザープログラムを実行できるようにするまでの処理の流れ。