潮汐固定系外惑星のマントル対流に新知見・JAMSTEC

国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC、神奈川県横須賀市)によると、米国ペンシルバニア大学、JAMSTEC、北海道大学の研究チームは、潮汐固定された惑星内部対流を調べるため室内実験装置を設計し、その想定される多様な環境を踏まえ、様々な水平及び鉛直温度差の組み合わせで対流実験を実施した結果、水平(昼夜間)温度差の存在が惑星半球内の大規模な循環流を形成すること、この循環流は昼側で受けた熱を効率よく夜側に輸送することが分かった。

これにより、特に恒久的な昼夜の境界付近で液体の水が存在する領域が拡がる可能性があるとした。

21世紀に入り太陽系の外にある恒星を公転する惑星「系外惑星」が続々と発見されつつある。

太陽系内の惑星と大きく異なる特徴を持つ惑星も数多く見つかっているが、それらの中には地球に対する月のように常に同じ側を向けながら主星の周りを公転する、潮汐固定されている惑星が見つかっており、そのような惑星の昼夜面間温度差は1000度以上にもなるという見積もりもある。太陽系内にはこのような惑星は存在せず、その惑星環境がどのようなものかが惑星科学分野で注目されている。

地球では、マントル深部と表面の鉛直方向の温度差は約3000度。この温度差が対流運動を引き起こしているが、潮汐固定された惑星における昼夜間の1000後以上の温度差というのは、この鉛直温度差に匹敵する見積もり。このような惑星の場合、鉛直方向と共に水平方向(昼夜間)の温度差が存在する下での対流となり、その様相は例えば地球とは大きく異なることが予想される。

しかし、このような惑星は太陽系内には存在しないこともあり、水平方向にもそのような大きな温度差を持つ場合の惑星内部対流については鉛直方向の温度差のみの場合の内部対流の場合と比較すると、研究が進んでおらず十分な理解ができていない。

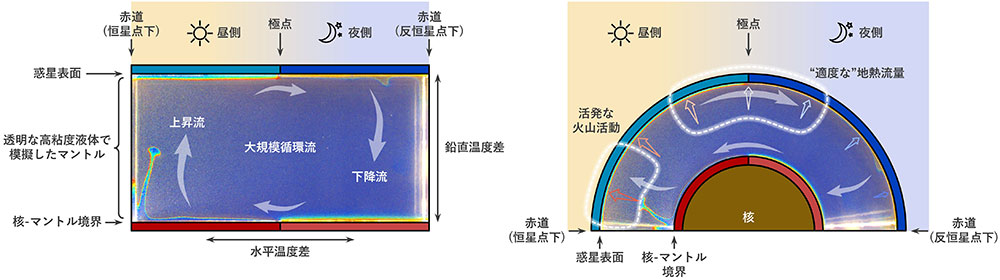

同研究では、このような鉛直方向や水平方向にも大きな温度差を持つ条件下での対流を、室内実験により理解を試みた。実験装置の容器は直方体で惑星半球領域を模擬することを想定し、鉛直方向・水平方向共に温度差を維持できるように設計。容器内をマントル物質を模擬した高い粘性を持つ流体で満たし、その対流運動の特徴を調べた。

潮汐固定された惑星は地球と異なる大きさを持つ岩石型惑星が見つかっており、惑星の大きさはレイリー級という、対流を理解するうえで鍵となるパラメータに影響を与える。

また、水平方向の温度差は同様に水平方向のレイリー数に影響を与える。惑星の大きさ、及び昼夜間の温度差は惑星によって様々な組み合わせが考えられるため、実験も惑星毎に異なる多様な熱環境を想定し、多数の組み合わせに対して実験した。

その結果、ほぼ全ての鉛直・水平レイリー数の組み合わせで、マントル上部で昼→夜方向、マントル深部で夜→昼方向に向かい惑星半球を周る循環流を観測。この循環流に伴い、惑星の昼側の中心付近にはマントル深部から強い上昇流が、夜側の中心付近は逆にマントル深部に向かう下降流が、それぞれ安定的に持続して形成されることが分かった。このような大規模な循環流を伴う対流は、通常知られている地球のマントル対流の様相とは大きく異なる。

この大規模循環流は、惑星が昼側で受けた熱を夜側に効率よく輸送し、その結果地熱流量としては、夜側の方が大きくなることが分かった。このような大規模循環流は太陽系内の惑星には見られないもので、その特徴から昼側中心付近に巨大火山が形成され火山活動がその領域に集中する可能性が高いこと、及び火山活動にも影響を与える対流の活発さの時間的な変動は、定常的―周期的―非定常的という三パターンに分類できることが分かった。

このような火山活動の局在化と各々の活動パターンの特徴、及びそれに伴う地表堆積物や大気成分の変動などは、現在は系外惑星での直接観測はできないが、将来的に直接的あるいは間接的な観測技術の進展で発見される日が来るかも知れない。これらは、表層環境に大きく影響すると考えられるが、その内容は現段階では未知数であり、さらなる研究の発展が期待されるとした。

◇

※図の解説;室内実験で模擬した系外惑星のマントル対流㊧と半球への投影㊨。実験では温度に対応した色を発色する感温液晶粒子を分散させた高粘度液体でマントルを模擬。水平温度差を昼夜間温度差、鉛直温度差を惑星表面から核―マントル境界の温度差に見立てることで、左図では左半分を昼側、右半分を夜側と解釈できる。ほぼ全ての温度条件で上昇流と下降流の位置が固定され、大規模循環流が形成。半球形状の系外惑星内部に投影すると、恒常的な大規模循環流のために、恒星点下の真昼の領域では活溌な火山活動が期待され、昼夜境界付近では適度な地熱流量による液体の水の存在可能性が示唆される。

※レイリー数:対流の活発さを表す指標で、分子が系の温度差と系のスケールの3乗に比例する。文中では「水平レイリー数」「鉛直レイリー数」の言葉を使用しているが、この場合の温度差や系のスケールはそれぞれの方向性のものを使用。分母は熱及び運動の拡散係数の積。