黒潮大蛇行7年9ヵ月継続し終息へ 気象・海保庁、船舶の経済運航や漁場・魚種等に影響

気象庁と海上保安庁は、2017年8月から過去最長7年9ヵ月続いていた紀伊半島から東海沖の黒潮大蛇行は、今年4月に終息したと発表した。8月29日(金)に気象庁大気海洋部の髙槻靖環境・海洋気象課海洋気象情報室予報官が記者説明し「4月時点で終息したと判断した」旨、詳細を明らかにした。

本年4月に、黒潮が潮岬で離岸状態で安定・かつ東海沖で北緯32度より南に位置していた『黒潮大蛇行』の状態が見られなくなったことから、気象庁では5月9日に黒潮大蛇行の終息の兆しが見えたことを周知、その後も気象庁と海上保安庁は黒潮の状況を監視していたが、東海沖における黒潮の最南緯度の経過や潮岬沖での黒潮の接岸の状況より、大蛇行していない状態が安定的に持続していることから、今般、今回の黒潮蛇行が本年4月に終息したものと判断。この結果、2017年8月から続いた大蛇行の継続期間は、1965年以降で過去最長の7年9ヵ月となった。

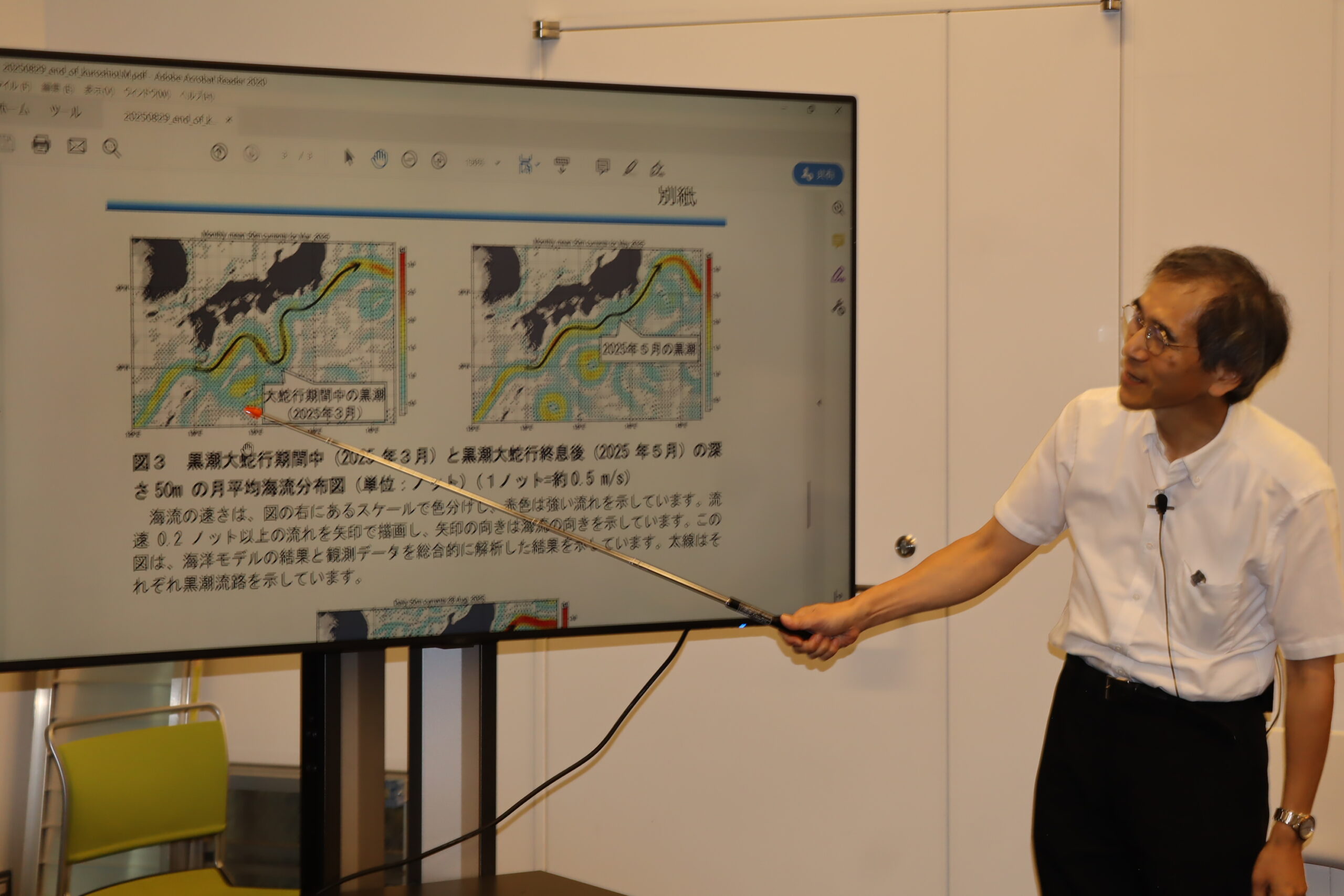

髙槻予報官によると、8月下旬現在、黒潮は潮岬を東に流れ、東海沖では北緯32度付近、伊豆諸島付近では八丈島の南を流れており=図・参照=、向こう1ヵ月は一時的な蛇行は予想されるものの、大蛇行が見られない状態が継続する可能性が高いと予測されているとした。黒潮の流路は、船舶の経済的な運航コースや、漁場の位置及び魚種、沿岸の海洋環境にも影響を与えることから、気象庁と海上保安庁では、引き続き、黒潮流路の変動を注意深く監視していく考えである。

ちなみに、1965年以降の黒潮大蛇行の発生期間を長いほうからみると、2017年8月から2025年4月時点が7年9ヵ月で一番長く、次いで1975年8月から1980年3月の4年8ヵ月、1981年11月から1984年5月の2年7ヵ月、1986年12月から1988年7月の1年8ヵ月、2004年7月から2005年8月の1年2ヵ月、1989年12月から1990年12月の1年1ヵ月となっている。

◇

※黒潮:東シナ海を北上して九州と奄美大島の間のトカラ海峡から太平洋に入り、日本の南岸に沿って流れ、房総半島沖を東に流れる海流。流速は速いところでは4ノット(2m/s)以上に達し、その強い流れは幅100kmにも及ぶ。四国・本州南方を流れる黒潮には、大きく分けて2種類の安定した流路のパターンがある。一方は、本州南方の東経136度~140度で北緯32度まで大きくし蛇行して流れる「大蛇行流路」、他方は四国・本州南岸にほぼ沿って流れる「非大蛇行流路」と呼ばれている。