掘らない水道管腐食推定システム 産総研、高周波交流電気検査で迅速に自動測定

国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)の神宮寺元治レジリエントインフラ実装研究センタースマート監視技術研究チーム長(地圏資源環境研究部門兼務)、及び梅澤良介研究員らは、水道管を腐食させるリスクが高い土壌を高周波電気探査装置により地表面から非破壊で広域調査し、その結果を用いて水道管の腐食度を推進する実証実験を開始する。

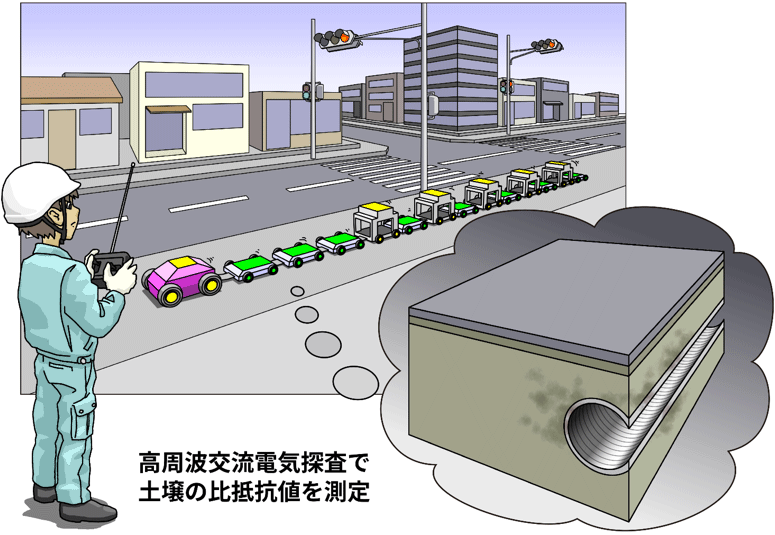

全国で整備されている水道管のうち2割以上が耐用年数を超過しているとされており、その更新や修理は喫緊の課題。水道管(鉄管)の腐食は水道管周辺の土壌の腐食性に強く依存する。計画的な水道管の更新や修理を進めるには地下を掘削し、腐食性土壌の評価や水道管腐食進行度の調査が必要。調査の時間と手間削減のため、産総研では高周波交流電流を利用し、アスファルトやコンクリート路面を傷つけず土壌の比抵抗を測定し、水道管の腐食リスクを評価する技術を開発してきた。

今回、この技術をもとに、無人走行車両(UGV:Unmanned Ground Vehicle)を備え、迅速に広範囲の土壌比抵抗を測定できるよう改良した装置を用いて、福岡市の市街地にて実証実験を開始することにした。水道管の交換工事にあわせて、水道管が埋設されている深度の比抵抗を地表面から測定し、その測定結果と工事時に採取した土壌の分析結果との整合性を確認する。

また、それらと水道管の腐食状況との関係を調査。さらに、実際の水道管の腐食状況と非破壊検査で得られた土壌の比抵抗値のデータから推測された水道管の腐食状況を比較することにより、高い確度での腐食度推定及び将来の腐食度予測を目指し、その結果をマッピングすることで、既設の管路ごとの水道管更新優先順位付が可能となるシステム構築が期待できるとした。

今後、クボタグループ協力のもと、他の自治体においても実証実験を重ね、データの蓄積と検証を行う。さらに、同調査で得られたデータのフォーマットを標準化し、水道コンサルタント企業などが提供するAIを用いた水道管路管理システムと連携して、水道管路のリスク評価ができるようにする。調査法についても、社会実装に向けて一定のガイドラインを作成し、一般の管路施設調査会社でも実施できるように環境整備を進める考え。

◇

※比抵抗:物質が電気をどれだけ流しにくいかを表す値で、単位はΩm(オームメートル)。値が大きいほど電気が通りにくく、岩や乾いた土は高比抵抗、水(特に海水)を多く含む粘土などは低比抵抗になる。多くの土壌では15Ωm以下で腐食性土壌となることから腐食リスクが高まる。非破壊電気探査では、この違いを利用して地下の比抵抗の構造を非破壊で調べる。