トカラ列島周辺海域の活溌な地震活動 海保海洋情報部、測量船「平洋」海底地形調査結果公表

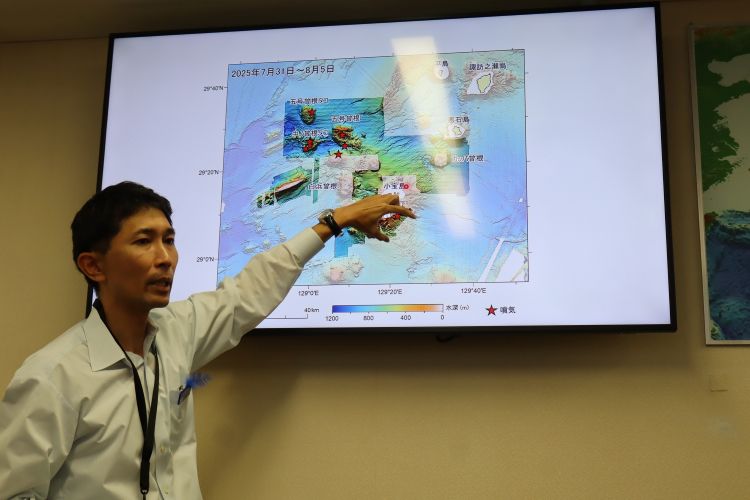

海上保安庁海洋情報部は、活溌な地震活動が発生した鹿児島県トカラ列島の悪石島・宝島・小宝島の周辺海域において、本年7月31日から8月5日の間、水深や海底地形の変化を把握するため、大型測量船「平洋」(総トン数4000トン)による海底地形調査した結果を公表した。海底火山の噴火や一連の地震活動の痕跡を示すような顕著な地形の変化は検出されなかったものの、水深120~640mの海底から立ち上がるガス・熱水(噴気活動)を確認した。

トカラ列島近海では、本年6月21日から活溌な地震活動により、非常に多くの地震が発生している。7月3日に発生したマグニチュード5・5の地震において、悪石島で最大震度6弱が観測された。一連の地震により、悪石島住民が島外に一時避難するなど社会生活に大きな影響を与えている。当該海域では過去にも群発地震が起こっているが、群発地震が起こっている原因は判っていない。今回の群発地震に関しても様々な研究機関・大学が調査・研究を進めている。

また、噴気活動の確認では、悪石島・宝島・小宝島の周辺海域において、海中からの『音』の反射記録を解析した結果、小宝島周辺に加えて、海底の高まりである白浜曽根、五号曽根、五号根タコ、中ノ曽タコの近傍において、前述のように水深120~640mの海底から立ち上がるガス・熱水(噴気活動)が確認された。この海域では、これまでも同様の噴気活動が確認されているという。

今回の海底地形調査では『音』が使われた。測量船「平洋」は、マルチビーム音響測深機(ソナー)と呼ばれる音波を受・発信する機器を船底に装備し、ソナーから発した音波が海底で反射されて、再びソナーに戻って来る。この音波の往復時間を測って、水中の音速を乗ずることで水深が求まる。水深は1点の情報だが、水深を面的に測ることで、地形が描かれる。マルチビーム音響測深機ではマルチ(多数)のビーム(音)を発信することで広い範囲の水深を一度に測ることができた。

調査結果、小宝島と宝島の周辺海底では噴気が活溌に生じているいうこと。マルチビーム音響測深機は、海底から音の反射を捉えて水深を測ると同時に海中からの音の反射も記録。海中に魚がいると、音で反射して記録される魚群探知機と同じ原理。今回の調査では海中からの音の反射の記録を詳しく調べると、海底から立ち上がるガス・熱水が17地点で見つかっている。

この噴気活動について、京都大学火山防災研究センターの中道治久教授は、「海底からの噴気は、海底火山である若尊(わかみこ)カルデラにおいても見られる。したがって、今回見つかった海底からの噴気は火山ガスの湧出を示し、火山活動の存在を示唆する」とコメントした。

これまでの海上保安庁の調査により、宝島北西沖にある白浜曽根と呼ばれる高まりにおいても噴気が確認されている。今回の調査では、小宝島・宝島の周辺とその北西沖に広く分布する火山性の高まりに噴気が多数存在することが初めて明らかとなった。この海域では、火山活動が広範囲に存在する可能性が示されたものと注目されよう。 火山活動が長期継続していることや、宝島の地殻変動観測の結果からは、今回の群発地震に火山活動が関連している可能性が指摘されている。海上保安庁では今後、今回の海上保安庁の調査結果と他機関による調査結果を併せて研究することで、群発地震の原因解明が進むことに期待し、群発地震の原因がわかることでトカラ列島住民が安心して暮らせるよう、調査結果を役立てていくとの考えを示した。