鉄道模型とジオラマが織りなす真夏の祭典 高校・高専向け鉄道模型コンテスト開催レポート

モジュール部門最優秀賞は白梅学園清修中学校・清修中高一貫部の鉄道模型デザイン班(東京都小平市)の作品名「愛され続ける日光軌道」。一畳レイアウト部門最優秀賞も同校の作品名「耳をすませば聞こえてくるかな」。

「鉄道技術展賞」に桐蔭学園中等教育学校

鉄道模型とジオラマが織りなす真夏の祭典「第17回全国高等学校鉄道模型コンテスト」が、183の高校・高専が参加して8月1日(金)・2日(土)・3日(日)に新宿住友ビル「三角広場」(東京都新宿区)で開催した。主催は一般社団法人鉄道模型コンテスト(東京都新宿区)。共催は全国高等学校鉄道模型コンテスト実行委員会、T―TRAKジオラマSHOW、ミニジオラマサーカス。特別後援はKATO(関水金属、カトー、ホビーセンターカトー)。最終日の3日(日)にはコンテストの最終結果を発表。表彰式が行われた。国内外187校の応募作から「モジュールレイアウト」と呼ばれる分割式ジオラマ部門でのモジュール部門最優秀賞は白梅学園清修中学校・清修中高一貫部の鉄道模型デザイン班(東京都小平市)の作品名「愛され続ける日光軌道」が受賞した。一畳レイアウト部門最優秀賞も同校の作品名「耳をすませば聞こえてくるかな」が受賞した。文部科学大臣賞に東京都立大崎高校の作品が選ばれた。「鉄道技術展賞」に桐蔭学園中等教育学校が選ばれた。

「全国高等学校鉄道模型コンテスト」は、鉄道模型のレイアウトや車両の制作を競うコンテスト。ものづくりの学術コンテストである高校部門(全国高等学校鉄道模型コンテスト)と一般部門(ミニジオラマサーカス・T-PARK)に分かれ、手のひらサイズからタタミ1畳の大型レイアウトまで、全国の参加者の思いのこもった鉄道模型ジオラマ作品が集まった。 会場では各レイアウトをつなげ、様々な車両が走行していた。作品展示のほか、ステージイベント、鉄道模型の運転体験、ジオラマを通じて科学の力を養うSTEAMガイドツアーなども行われて鉄道模型の夏の祭典となった。

鉄道模型・ジオラマ(規定規格のモジュールレイアウト)の制作活動を行っている高校生に、自由な発表や交流の場を与え、その活動の成果を公正に評価するものづくりのコンテストで、今回は国内からは180校が参加した。

また、11月26日(水)~11月29日(土)に幕張メッセ(千葉市美浜区)で開かれる「鉄道技術展2025」(産経新聞社主催)では、コンテストに後援し、鉄道技術的に特に優れた作品に「鉄道技術展賞」を授与した。 鉄道技術展賞含め受賞作品数点を、「鉄道技術展2025」の会場で特別展示する。

高校・高専の作品を高校生モジュール部門出展を中心に紹介する(順不同)。

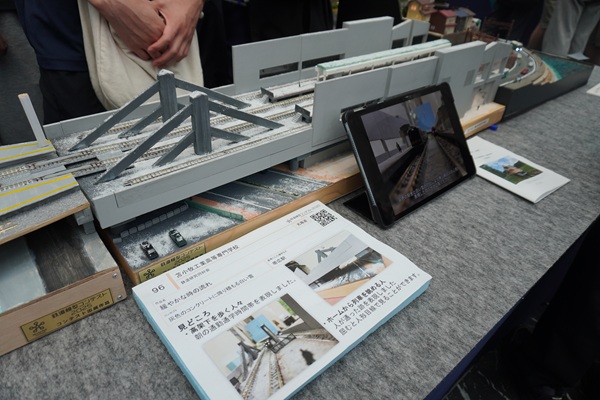

◇苫小牧工業高等専門学校 鉄道研究同好会(北海道苫小牧市)

▽作品名「緩やかな時の流れ」

▽コンセプト:灰色のコンクリートに降り積もる白い雪

▽参考にした場所など:帯広駅

▽見どころ:①高架下を歩く人々=朝の通勤通学時間帯を表現した

②ホームから列車を眺める人=人が通った跡を表現した。屈むと人形目線で見ることができる。

◇国立東京工業高等専門学校 鉄道同好会(東京都八王子市)

▽作品名「みなと交差譜」

▽コンセプト:都市の鼓動と自然の息吹が交差する場所

▽参考にした場所など:横浜駅付近 京急線とみなとみらい線の交差部

▽概要:この街には、旋律が流れている。=地上を駆ける京急線のリズム。地下を進むみなとみらい線の低音。ビルの谷間を抜ける風の音、川のせせらぎ、緑が揺れるささやき。横浜という街は、まるでひとつの楽譜のように、都市と自然の音を重ねて奏でている。私たちは、横浜の街に触れた記憶と、資料から得た構造、そして心の中で響いた旋律をもとに、ひとつの交響曲のような風景を描いた。地上と地下で交差する鉄道は、まるで異なる楽器が重なり合うように、街のリズムを刻む。その周囲には、都市の中に息づく自然―川の流れ、緑の広がり―が、静かなハーモニーを添えている。

タイトル「みなと交差譜」には、鉄道の交差だけでなく、人と街、過去と未来、そして私たちの想いが重なり合う〝譜面〟という意味を込めた。このジオラマは、ただの模型ではありません。私たちが感じた横浜の魅力、憧れ、そして創造のすべてが詰まった、ひとつの歌。見ていただいた皆さまが、この風景の中に、自分だけの旋律を見つけていただいたら―それが、私たちの願い。この小さな譜面が、誰かの心にそっと残る歌となるように。

◇東京都立産業技術高等専門学校品川キャンパス 鉄道研究会(東京都品川区)

▽作品名「信濃路に架かる夢」

▽コンセプト:夏の木々生い茂る呼戸沢橋梁を忠実に再現する▽参考にした場所など:中央本線四方津~梁川間の呼戸沢橋梁

▽概要:①なぜ、呼戸沢橋梁を作ったのか=呼戸沢橋梁はトンネルの狭間にあり、列車がトンネルから出てはすぐ入っていく姿は一種の箱庭のようなもの。このなんとも言えない感覚を実物にするためにモデル地を呼戸沢橋梁に選んだ

②モデル地「呼戸沢橋梁」の見どころ=現実の呼戸沢橋梁は、緑色の背景にポツンと立つ虹色の鉄橋が一際目立っているが、近づいてみると自然と調和しており、なんとも感慨深い

③このモジュールの見どころ=鉄橋の近くや間近で見上げた時の雰囲気と、遠くで見た時の雰囲気が違うことが見どころのひとつ。また、現実と同じように上りと下りで少し高低差がある

④最後に=山梨の雄大な自然を走る姿をぜひ楽しんでほしい。

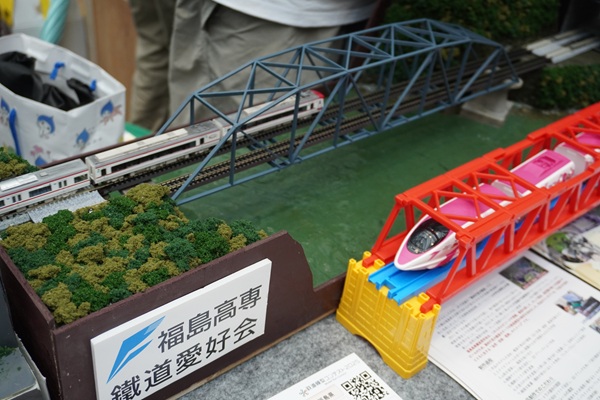

◇福島工業高等専門学校 鐵道愛好会(福島県いわき市)

▽作品名「初夏の渓谷輝く、只見川の生命の息吹」

▽コンセプト:只見川の流れとともに生きる「自然・技術・復興」のイメージ

▽参考にした場所など:JR只見線第四只見川橋梁

▽概要:①第四只見川橋梁に決めた理由=第四只見川橋梁のエピソードや景観、橋梁の美しさ、そして現在、経営難が続く只見線のアピールのため、第四只見川橋梁をモチーフの鉄道模型の制作を決めた

②こだわった点☆橋梁・トラス部分の設計:橋梁およびトラス部分の設計は専門の設計アプリを使用して設計。3Dプリンターを用いて試行錯誤を繰り返し制作した

☆橋桁の木材とレールの選定:安全な強度を確保するため材料を選定し強度に優れるヒノキの角材を使用した。また、通常レールではなくバラストがないフレキシブルレールを使用した☆豊間海岸の鳴き砂を使用:復興をモチーフにした作品。震災で甚大な被害をうけた浜通り地区でとれた「鳴き砂」を使用。福島県内で反対側に位置する浜通りと会津地方をつなげるというコンセプトも持っている。

◇独立行政法人国立高等専門学校機構奈良工業高等専門学校 機械研究会(奈良県大和郡山市)

▽作品名「先のある何気ない日常」

▽コンセプト:自分たちの日常風景を再現したジオラマ

▽参考にした場所など:近鉄郡山駅周辺

▽見どころ:①郡山城=城の周辺の石垣の一部はリアリティを増すために本物の石を砕いて使用した。郡山城跡につながる道は毎年3月と4月に大和郡山お城まつりが開催されており、例年満開の桜を楽しむことができる

②郡山駅前商店街=近鉄郡山駅の周辺はかつては城下町だったため道路の幅が狭く、駅から南に延びる部分はかつて銀座通りと呼ばれていた

③古い街並み=かつて豊臣秀長が郡山城に入城したことで、現在の近鉄郡山駅周辺は城下町として発展し、新しい建物が建ちつつも今でも歴史的な街並みを散策することができる。

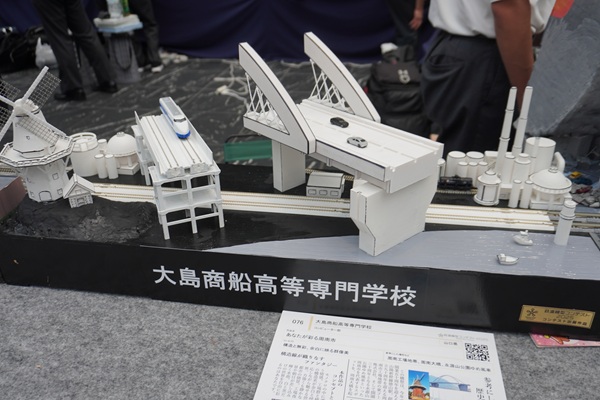

◇大島商船高等専門学校 コンピュータ部(山口県大島郡周防大島町)

▽作品名「あなたが彩る周南市」

▽コンセプト:構造と無彩、余白に映る群像美

▽参考にした場所など:周南工場地帯、周南大橋、永源山公園ゆめ風車

▽概要:①本作品のコンセプトは、構造線が織りなすファンタジー=モノクロの中に漂う情感。工場群と橋の構造美が余白と呼応しながら魅せる世界。力強くも静かな都市の情景。工場夜景や朝日が差し込み輝く水面。白と黒だけの世界を自由に彩る作品

②参考にしたのは歴史ある周南市の景観=この構想は周南市を代表するスポットを、周南大橋を起点として結び付けたものとなっている。部員たちが実際に現地に赴き撮影した写真を基に、3次元CAD技術を駆使して綿密に再現しており、まるで漫画の世界から飛び出してきたような独特の魅力を放つ。

作品の最大の特徴は、コンセプトを実現するためにパーツを白で塗装し、黒い輪郭線を描くことで、モノクロームの世界をつくり上げている点。この技法により、現実の橋が持つ重厚感や構造美がより強調され、迫力を生み出している。

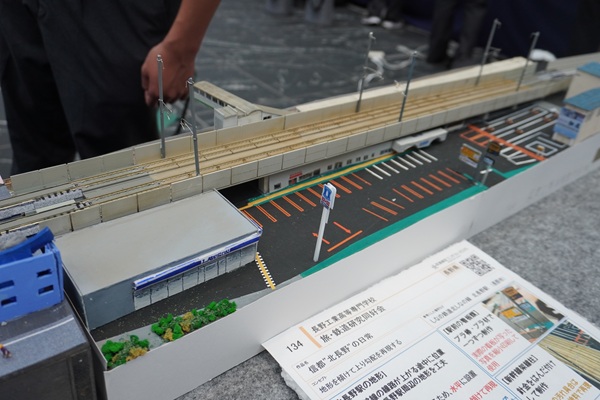

◇長野工業高等専門学校 旅・鉄道研究同好会(長野県長野市)

▽作品名「信都〝北長野〟の日常」

▽コンセプト:地形を傾けて上り勾配を再現する

▽参考にした場所など:しなの鉄道北しなの線北長野駅(長野市)

▽見どころ:①【北長野駅の地形】北陸新幹線の線路が上がる途中に位置している北長野駅周辺の地形を工夫☆新幹線線路→他校の作品と接続するため、水平に設置☆在来線線路・駅前広場→新幹線の線路に対して、地形を傾けて再現。新幹線に対して在来線等を傾けることで、視覚効果により、新幹線線路の上り勾配を再現した

②【駅前の看板類】プラ棒・プラ材で一つずつ制作→実際の看板が写った写真を縮小印刷して使用

③【新幹線架線柱】針金をはんだ付けして制作→軌道の汚れ具合はスプレー塗料で再現。

◇鹿児島工業高等専門学校 創造設計部模型部門(鹿児島県霧島市)

▽作品名「春を乗せて」

▽コンセプト:桜

▽参考にした場所など:桜並木のある場所

▽見どころ:①桜をがんばって作った=桜の木は、食器洗い用のピンク色のスポンジを削り、桜の枝に張り付けて作った。みんなで力を合わせて一本一本作った。最初は苦戦することもあったが、製作が終わるころには桜職人が何人も誕生した。桜一本一本に、作った人の個性が出ている

②人間の塗装をがんばった=このジオラマには71人の人がいるが、うち51人は副部長が塗装した(20人は塗装済みの既製品を使った)。人の大きさが1㌢㍍ほどしかないので苦労したが、服や靴、髪の毛の色を丁寧に塗った。

◇呉工業高等専門学校 鉄道模型同好会(広島県呉市)

▽作品名「HIROSHIMA」

▽コンセプト:希望の光

▽参考にした場所など:マツダスタジアム、原爆ドーム

▽見どころ:①原爆ドーム=原爆ドームは主に工作用紙で制作し、一部プラ板とプラ棒を用いている。ドームと螺旋階段は真鍮とはんだをはんだごてで溶接し制作した。建物の内側のレンガはレンガシートを貼り付けし、外壁は木工パテを塗布してコンクリート感を再現した。建物内部の地面に、レンガシートを接着することで崩れたレンガを表現した

②光輝燦然=マツダスタジアムの照明、灯篭の灯かり、原爆ドームのライトアップにチップ型のLEDランプを用いた。灯した光は作品を引き立てる光芒となり、希望を照らし出す

③マツダスタジアム=マツダスタジアムはプラ板で制作し、加工が困難なところはレーザーカッターを使用した。今年も広告に力を入れた。人形は全て光造形の3Dプリンターで制作した。歩いている人、応援している人、ビールを飲んでいる人など多種多様。また、パワポを作って実際に電光掲示板のモニターを動かしている。

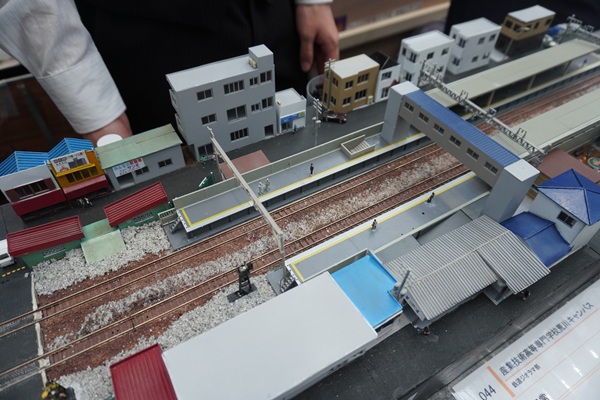

◇産業技術高等専門学校荒川キャンパス 鉄道ジオラマ部(東京都荒川区)

▽作品名「一ノ割駅の日常」

▽コンセプト:住宅街の日常

▽参考にした場所など:一ノ割駅

▽概要:①部員がプラ板でフルスクラッチした建物を16件以上配置

②ホームの階段の位置を実際と同じにし、既製品のものは埋めた

③跨線橋は製品と自作部品を組み合わせた

④ホームを切り継いでホームの位置の違いを再現した

⑤切り継いだホームの廃材を利用して駐輪場の屋根とした

⑥実物の看板をもとにわが校に関する言葉を交えたオリジナルの看板を作成。

◇東京電機大学中学校・高等学校 鉄道研究部(東京都小金井市)〈1畳レイアウト部門参加作品を紹介〉

▽作品名「交流電化発祥の地」

▽コンセプト:初夏の作並

▽参考にした場所など:JR仙山線作並駅

▽概要:初夏の作並 登山客と観光客で賑わうその駅には鉄道史に刻む大きな挑戦の記憶が残っていた=日本初の交流電化区間として営業運転を行った仙山線の仙台・作並間の西端作並温泉郷の玄関口として多くの人が訪れる作並駅のジオラマを制作した

▽こだわりポイント:架線柱や廃転車台などほぼすべてのストラクチャーを自作し、市販品ではできないような、より実際に近いリアリティのあるジオラマに仕上げた

▽SDGsへの取り組み:昨年湯櫓會駅のジオラマで使用した木とストラクチャーを再利用した。限りある資源を大切に利用し、接続可能なジオラマ制作を目指している。

<続きは8月6日付紙面に掲載>