自治体や官公庁でVR技術活かした防災ソリューション展開・フォーラムエイト

大正12年(1923年)9月1日に発生した関東大震災は、死者・行方不明者10万5千余人という大惨事となった。この震災を教訓として、一人ひとりの防災対策の重要性を広く国民に理解してもらうため、政府では毎年9月1日を「防災の日」に制定。また地震だけでなく、台風や豪雨などの自然災害が発生しやすい期間であることから、毎年9月は「防災月間」として様々な災害に備え、日頃の防災対策に対する意識啓発に向けた絶好の機会とされている。

各種ソフト開発を展開しているフォーラムエイト(東京都港区)は、これまでにデジタルツインを活用した様々な災害対策シミュレーションソフトを開発しており、導入した各自治体でも大きな成果を上げている。同社では併せて地方創生や国土強靭化に向けてセミナーを中心に様々な活動を展開。各種防災事業に向けた取り組みについて話を聞いた。

熊本県玉名市では今年8月、3時間での雨量が観測史上最多となる284・0㍉を記録。この記録的な豪雨により市内を走る境川が氾濫し、広範囲にわたって住宅や店舗で浸水被害が発生した。

玉名市では、急激な人口減少と高齢化を背景に、高齢者や子育て世代にとって安心できる健康で快適な生活環境を実現し、持続可能な都市経営をしていくことを課題と捉え、医療・福祉施設・商業施設や住宅がまとまって立地し、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直す、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」を推進。公共公益施設や商業施設等の集積を図って周辺エリアに居住を促進し、利便性の高いコンパクトなまちづくりを進めることで、人口減少下でに持続可能な都市づくりを行うことができる立地適正化計画を策定し、令和4年6月1日に計画を公表した。

この計画のソフト対策の一環として、都市の災害リスクを可視化し、状況をより正確に把握するために3D都市モデルを活用した災害可視化プロジェクトを策定。令和2年度に国土交通省による3D都市モデルプラットフォーム「PLATEAU(プラトー)」ユースケース開発に参画し、3D都市モデルの構築と浸水シミュレーションを実施。4年度には同じく国交省の都市空間デジタル基盤構築支援事業を活用し整備を進めてきた。

PLATEAUは、国土交通省が地方自治体や民間企業、研究者、エンジニア、クリエイターといった様々なプレイヤーと連携して推進する、日本全国の都市デジタルツインの実現を目指して開始されたプロジェクトで、2020年に立ち上がった。都市活動のプラットフォームデータとして3D都市モデルを整備し、様々な領域でユースケースを開発している。加えて誰もが自由に都市のデータを引き出せるよう、3D都市モデルをオープンデータとして提供している。フォーラムエイトも開始当初からプロジェクトに参加し、3D都市モデルに関連する研究開発に取り組んでいた。

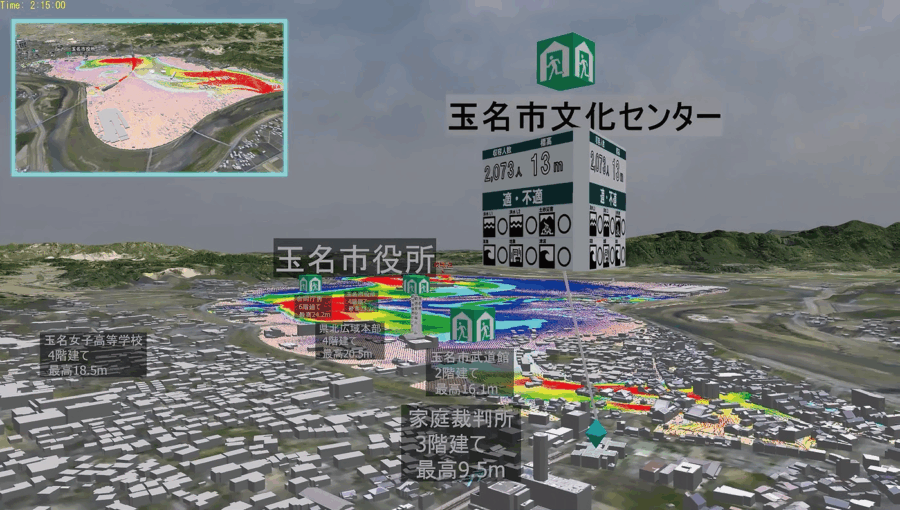

玉名市は2022年度に3D都市モデルを活用した災害可視化プロジェクトの具体化に向けて、フォーラムエイトの3DリアルタイムVRソフトウェア「UC―win/Road」を導入。市内の状況をリアルに再現した3DVRのデジタルツインを基に浸水や避難のシミュレーションソフトを作成した。

取り組みでは、UC-win/RoadをベースにPLATEAUの3D都市モデルを活用して市の現状を3DVRでリアルに再現。それを基に浸水や避難のシミュレーションを作成して破堤や浸水の危険がある箇所を割り出すとともに、VR体験により地域の住民に浸水被害を実感してもらい、住民の防災意識の向上と避難誘導の高度化を図った。完成を受け、市が監修を受ける熊本大学大学院先端科学研究部の本間里見教授や藏原隆浩市長、庁内関係者、当該地域の一部市民に向け実証した。本間教授からは既存の紙や2Dの静的な(動かない)ハザードマップに対し、今回のデジタルツイン内で3D都市モデル上を刻々と変化する様子が体感できる成果を「動くハザードマップ」と形容したほか、他の参加者からも従来より直感的に分かりやすかったという評価を得られたという。

フォーラムエイトの伊藤裕二社長は、「玉名市の場合は河川の想定決壊地点を設定すると浸水深や流れを時刻歴で表現できる。どこでどのくらいの深さの洪水になるかを時刻歴でわかり、例えば病院や老人ホームでの避難をどう想定するかとかがわかるようになる。普通のハザードマップは固定した絵だから時刻歴で流れを可視化できるのは情報量が全然違う。あらかじめ浸水範囲がわかっていたという意味で住民の周知には役に立ったのでは」と手応えを語る。

令和5年度には、「3D防災マップ・ポータルサイトを活用した分かりやすい防災情報の提供」が熊本県のDX事業に採択された。事業は玉名市を含む菊池川流域をモデル地域に、国、県、市町村等が有する災害・避難情報等からなる「3D防災マップ」を開発・運用する取組みで、地形等が理解しやすい3D防災マップを、PC・スマホで住民と共有することで、災害前の防災意識の向上、災害時のいのちを守るための迅速な行動につなげることが狙い。マップを基に住民を対象とした防災講話を実施したり、VRゴーグルを活用した浸水状況のシミュレーション体験会などを実施して事前の備えに活用した。防災以外でも、デジタルツイン環境の構築を進め、「髙瀬裏川花しょうぶまつり」や花火大会といった市の魅力を再現した「たまなメタバース」の取組も進めている。

玉名市建設部都市整備課主査の安田信洋さんは、「避難経路の検討やシミュレーションを通じて予測と周知に役立った。また市内だけでなく他の自治体や住民にも貸し出して防災イベント等に使ったりできるツールになり、内外問わず周知に役立ったと思う。今後は職員間でより情報共有できるようにアップデートするとともに広域連携を検討していきたい」と話した。

◆

国土交通省中部地方整備局木曽川下流河川事務所では、水害対策検討に、大型土のう設置やタイムライン確認に関する訓練手法を模索。2023年度にUC―win/Roadを活用して、大型土のうの設置や撤去などをVR上で行い、緊急対策タイムラインに基づく各関係機関の手順や行動内容を確認する「木曽三川下流部緊急対策実施訓練(仮想訓練)」向けシステムが構築された。

大規模水害に備えた対策の一つが、越波・越水の恐れがある橋周辺の緊急対策。大型台風による高潮を想定し、普段から仮置き場に大型土のうを保管。いざという時には、事前に周辺道路に通行止めの予告を出し、それらの土のうをダンプカーで運び設置。水防活動終了後は土のうを撤去し、交通規制を解除する。

一連のプロセスでは河川管理者をはじめ周辺自治体や警察など関係機関での連携が重要なことから、通行止めの実施・解除や土のうの設置・撤去に要する時間、作業の役割分担等を検証するための大型土のうの設置訓練やタイムライン机上訓練に取り組んでいる。大型土のう設置訓練は、国道1号を実際に通行止めにして行うことは容易でないことから、VRによる仮想訓練の導入が着想された。

関係者からは、「実際に自治体や警察などの関係者、事務所職員らからゲーム感覚で楽しめイメージしやすいと評価されている」と評価する声も上がっている。

◆

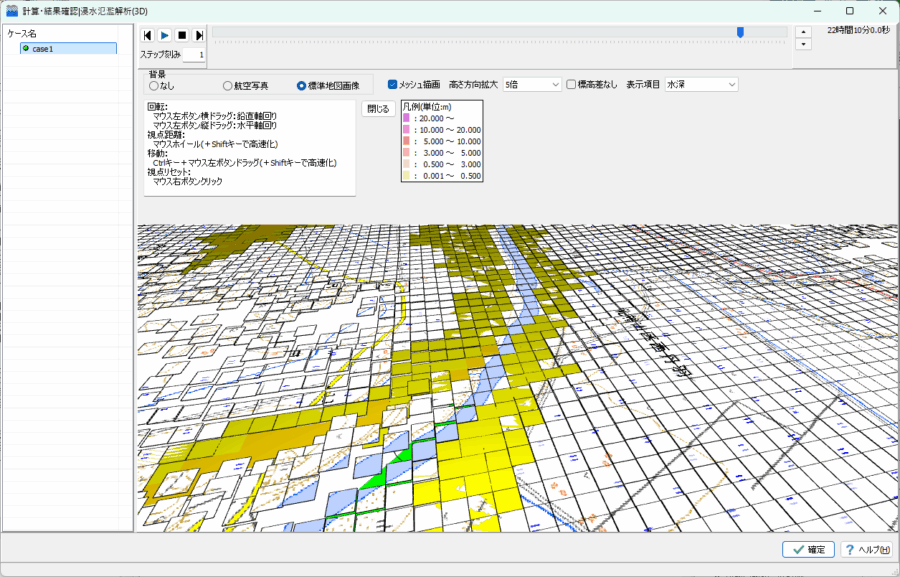

フォーラムエイトは7月31日、河道の一次元不定流計算と氾濫原の二次元浸水氾濫解析を組み合わせて、河道の氾濫による浸水氾濫解析を行うプログラム「浸水氾濫解析システム」をリリースした。国交省から公開されている「洪水浸水想定区域図作成マニュアル(第4版)平成27年7月」を参考に、洪水浸水想定区域図を作成する。

主な特長として、▽複雑な河道も高精度にシミュレーション▽計算の安定性と効率性を両立▽効率的な解析フローで作業時間を短縮▽直感的な操作で、氾濫原モデルを瞬時に構築▽氾濫域の自動設定で作業効率アップ▽多彩な表現で、解析結果を「見える化」▽多角的なグラフ表示で状況把握を支援▽分かりやすい浸水分布図と3D表示▽洪水浸水想定区域図を簡単に作成―がある。

伊藤社長も、「従来より大幅に費用を抑えた導入しやすい価格設定とした。日本独自の基準に沿った対応や3D表示、UC―win/Roadとの連携にも使用できる」と太鼓判を押す。

◆

フォーラムエイトでは、2018年5月にPLATEAU同様に3D都市モデルを含めたVRデータのオープン化や共通基盤作りを目指す一般財団法人「VR推進協議会」を発足させ、企業や行政、団体等と意見交換を図ってきた。

伊藤社長は、「防災大国を目指すためにも政府には投資やデジタル技術適用に対する活動を活発にしてもらいたいという思いがある。防災については、技術で対策するのも必要。津波で言えば第二波に備えてデータやシミュレーションの正確性は非常に重要となる。我々も色々な構造物を3Dで作るときは構造寸法とか図面上の数値をしっかり入れて正確な再現に努めている。構造物が破壊されたときになぜ壊れているかを検証し、技術基準をしっかり作ることで人も助かる。その先は訓練や広報、共助がある。我々もソリューションの展開を強めてビジネス自体も大きくしていきたい」と話していた。

また、11月19日から3日間に渡って開催されるフォーラムエイトデザインフェスティバル2025では、国内外の研究者・専門家による、防災デザインやリスク評価などをテーマにした特別講演と併せて、前述の浸水氾濫解析システムなどの新製品を紹介する予定だ。

この記事を書いた記者

- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。

最新の投稿

情報通信2026.02.10ソフトバンク、純利益過去最高へ上方修正 AIインフラと「質」への転換で成長加速

情報通信2026.02.10ソフトバンク、純利益過去最高へ上方修正 AIインフラと「質」への転換で成長加速 行政2026.02.10アンケートの回答内容が漏えい 総務省実施の放送コンテンツ制作取引実態調査

行政2026.02.10アンケートの回答内容が漏えい 総務省実施の放送コンテンツ制作取引実態調査 行政2026.02.10「ブラックアウト」の発生しやすさを表す新指標 防衛大やNICT等研究グループが定義、短波通信の安定運用に期待

行政2026.02.10「ブラックアウト」の発生しやすさを表す新指標 防衛大やNICT等研究グループが定義、短波通信の安定運用に期待 筆心2026.02.107895号(2月3日)

筆心2026.02.107895号(2月3日)