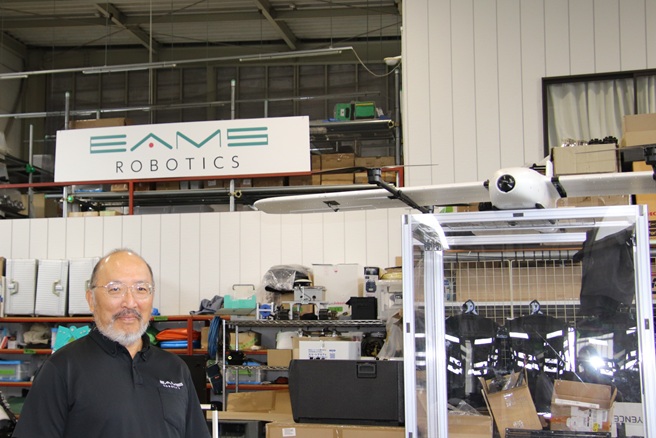

イームズロボティクス、曽谷英司代表取締役社長に聞く

イームズロボティクス(本社・福島県南相馬市、R&Dセンター・埼玉県ふじみ野市)は、産業用ドローンを中心とした自律機器の製造販売、ソリューションによる提案と開発を行っている。オールMADE IN JAPANの安全性、クオリティ、サポート体制を提供している。曽谷英司代表取締役社長は「エンジニアのための自律走行をするロボットやシステムを開発するというのが当社の基本理念です。これまでの事業で手掛けてきた様々なプロジェクトはまさにイームズの企業理念に沿ったものです。これからのロボット開発は『いかに安全に自動で業務を行えるか』ということを軸に、ロボットサービスの開発提供を展開していきます。私どもはドローンを使ってお客様の業務をいかに効率化するかが、最大のテーマです」という。「電波タイムズ」は、ドローンの型式認証取得で業界の先頭に立って推進しているイームズロボティクスの曽谷社長にインタビューした。

――ドローン関連市場の2024年のトピックスをお聞かせください

「最も大きな出来事は、昨年1月1日に発生した能登半島地震の復興支援で、多くのドローンが活用された点です。自治体における災害時のドローン活用検討が加速しました。イームズロボティクスでは、能登半島で一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)と連携して活動し、さまざまなドローンメーカーとの調整役を担いました。また、災害時のドローン活用のガイドライン改訂にも参画しています。これは、3年前に福島ロボットテストフィールド(RTF、福島県南相馬市、福島イノベーション・コースト構想に基づき整備された陸・海・空のフィールドロボットの一大開発実証拠点)が作成した『災害時のドローン活用ガイドライン及び運行管理責任者の教育訓練カリキュラム』をもとに、能登半島地震の経験を生かして今年度修正版を作成したものです。

トピックスの2つ目は、物流ドローンのインフラの整備が加速したことです。福島県では、ドローンを利用した物資配送など、新技術の実装に連携して取り組んでいくため、2024年6月に国家戦略特区『デジタルライフライン〝絆〟特区』の利用がスタートしました。イームズロボティクスは、その中心的な役割を担っています。

3つ目は、レベル3・5の社会実装や1対多運航の実証・制度化が進展しました。当社は、その最前線で活動しています」

――ドローン関連市場のマーケットの課題とイームズロボティクスの取り組みをお話しください

「ひとつ目は、安全な機体の開発と厳しい飛行ルールです。当社は、福島特区での規制緩和と、型式認証機体の開発、第二種型式認証機体『E6150TC』や、第一種型式認証機体『E600―100』の開発を進めています。第一種・第二種を両方同時に申請しているのは、当社のみという先進的な取り組みです。

2つ目は、欧米中心のルールということです。欧州のEASA(欧州航空安全庁)、米国のFAA(米国連邦航空局)が制度を作ってそれに準じた形となっており、日本は〝後追い〟になっています。当社は、欧州企業との連携や欧米標準化団体に加盟を通じて、日本の意見を発信できる体制づくりに取り組んでいます。3つ目は、製品コスト・運用コスト高が挙げられます。国産のドローン部品メーカーが圧倒的に少なく、1対多運航の制度未整備も影響しています。当社は、経済産業省主導の無人航空機基盤強化検討会へ参加しています。これは産官学で、ドローンのサプライチェーンの強靱化や国産の部品で日本のメーカーが量産できる形に進める取り組みです。このほか当社は、1対多運航の開発・実証を最前線にて国内で最も実績を重ねています」

――有人地帯の目視外飛行(レベル4)実現に向けた制度設計が進んでいますが、クルマの世界と比較してドローンの世界での課題はまだまだ多いと聞きました

「ドローンの置かれている立場をクルマの世界に例えると、車検制度と免許の教習所ができた段階です。機体認証や一等・二等資格、講習団体の制度の整備はされましたが、インフラ整備ではどうでしょうか。クルマの世界に例えると、駐車場もなければガソリンスタンドもなければ高速道路もなければカー用品店もありません。これでは社会実装は進みません。充電ステーションや幹線ルート、ドローン専門店、バーティポート(離着陸場)といったインフラの整備が今後の課題です。経済産業省は、これに対して全国総合整備計画であるデジタルライフライン計画を打ち出して、ひとつの例として日本中にドローンの航路を作ろうとしています。基本的には送電線と一級河川をドローンの航路にしようと、10年間で4万㌔㍍のドローン航路をつくる計画が昨年からスタートしました」

――ドローンの社会実装に向けてイームズロボティクスの具体的な取り組みを教えてください

「当社は、メイド・イン・ジャパンのドローンメーカーです。最先端の開発力を備えています。例えば東京大学、産業技術総合研究所(産総研)などと最先端の技術開発を行っています。AIドローンによる安全なドローンの開発、5Gを搭載したリモートドローンの開発、1対多運航の実現(ReAMOプロジェクト)への取り組みが挙げられます。それから空を飛ぶドローンだけではなく、陸・海・空すべてのシーンで活用可能な機体を開発しています。UAV/UGV/USVを開発できるのは国内では当社だけです。電気制御の機器の自走化も実現しています。加えてメーカーでもありますが、さまざまなサービスも展開をしているのも特長です。自分たちで作ったハードウェアをもとにサービスを展開しています。国内トップレベルの実証経験に基づき使用目的に対して問題解決へのインテグレーションが可能です。どこよりも早くカスタマイズが可能で、ハードとサービスを組み合わせたメーカーサービスを提供しています」

――型式認証取得でイームズロボティクスは業界の先頭に立って推進しています

「改めてお話すると、第二種型式認証は取得済みで、第1種型式認証はもう少し時間がかかる状況です。具体的には2024年4月5日に『E6150TC』が第二種型式認証を取得しました。目視外飛行・夜間飛行に対応する量産機体としては唯一の存在です。第一種認証機体『E600―100』の申請は2023年5月末に申請しました。業界2社目で量産設計では初めてです。第一種型式認証は飛行機レベルの製造品質が求められ、1種機体製造の設計支援や製造委託においてさまざまな会社と協業し、航空機品質の信頼性を追求しています。特に物流分野は、大部分の機能において、当社の製品に優位性があります。1種2種で1対多運航の開発を行っているのは当社だけです。当社の開発体制は、高品質の開発・製造、全国販売・サービス体制が特長で、さまざまな会社や大学、研究機関とアライアンスを組んでいます」

――ドローンを制御するフライトコントローラーは「Ardpilot」(アルジュパイロット)というオープンソースを使っていると聞きました

「Ardpilotは世界中で1000社以上が使っているデファクト・スタンダードなソフトウェアです。Ardupilotの強みは▽多様性(豊富なフライトコントローラー、センサー、フレーム)▽信頼性(リリースサイクル、製造元パートナーとの協業)▽柔軟性・オープンソース(カスタマイズが容易)。具体的には、ドローン(UAV)、ローバー(UGV)をはじめ、マルチコプター以外にもVTOLにも使えるオープンソースのソフトウェアです。同時に、オープンソースプロジェクトとして、大規模なフィードバックに基づいて絶えず進化している開発コミュニティです。これまでに世界中で機器に搭載され、高度なデータロギング機能を備えています。分析およびシミュレーションツールであり、 十分にテストされ、信頼されている自立制御システムです。Ardpilotにおけるイームズロボティクスのカバー率は約15%です(世界第2位・国内1位)」

――このソフトの生みの親のランディ・マッケイさんについて教えてください

「カナダ人ですが日本が好きで、奥様も日本人です。軽井沢に住んでいます。当社の社外取締役フライトコントローラ開発部長を兼務しています。ですから全世界の開発状況を入手可能となっているとともに、どこよりも早く優先的に開発を実施できます。これも当社の強みのひとつです」

――イームズロボティクスの2025年度の取り組みをお話しください

「今年度はひとつ目が災害対応です。能登半島震災で多くのドローンが活用されて、自治体のドローン活用が加速したことから、当社では災害対応用ドローン『Rescue K』の販売を行っています。それから先ほどお話しした災害時ドローン活用ガイドラインの見直しがあります。2つ目は物流ドローンの加速が見られることから、連携〝絆〟特区及びその他の地域でのレベル4飛行の実証、1対多運航開発の製品化、レベル3・5の社会実装に取り組んでいます。3つ目はサービスメニューの拡大と販売で、機体・運用をサービスソリューション化し販売することに取り組んでいます。4つ目は防衛省との取引拡大で、陸上自衛隊・海上自衛隊・防衛装備庁への機体導入・開発に取り組んでいます」。

――いくつか詳細を説明してください

「物流事業では佐川急便事業計画を共有して推進しています。我々は『佐川モデル』と呼んでいます。このモデルでは、佐川急便は災害時の物資配送において、ドローンのほかロボットや自転車、トラックなどをさまざまなモビリティを組み合わせてモノを配送します。なぜ、当社が佐川急便と組んでいるかというと、佐川急便はすでに数百の全国の自治体や企業と災害協定を結んでいることにあります。能登半島地震の際も現地に共に入り活動しました。災害時には日本中から何万個という救援物資が届きますが、それを適切にハンドリングできるのは私たちの考えでは佐川急便しかありません。災害時、自治体は災害対応に追われ、荷物の管理まで手が回らないのが現実です。ドローンで運んでほしいと要望があれば、当社のドローンと技術を使って佐川急便との連携によって迅速な対応が可能です」

――洋上風力設備などインフラ設備の自動点検に向けた実証も行ったと聞きました

「風力発電設備の点検では、風車のブレードの先に避雷針の状態確認が重要です。当社は、長い棒状のアタッチメントを搭載したドローンを開発し、AIを活用して自動的に接触させることで、通電状態や抵抗値の測定を行える技術を世界で初めて実現しました。このほか中日本ハイウェイエンジニアリング東京(NEXCO中日本の子会社)と共同で高速道路の点検用ドローンも開発しました」

――能登半島地震発災後でのイームズロボティクスの活動をお聞かせください

「2024年1月10日より、当社は、当社は石川県庁のDMAT調整本部に入り、災害時におけるドローン活用の中核として活動しました。経済産業省、国土交通省、石川県、輪島市、珠洲市、JUIDA、DMATと連携し、情報収集や、被害状況の確認に従事しました。輪島市、珠洲市からの支援要請及び陸上自衛隊第10師団との災害支援協定に基づき、26におよぶドローン関係団体を統括して災害対応を行いました。一般的に県庁などへ情報収集や連絡を行う役割を担う職員、災害対策現地情報連絡員を指す言葉に『リエゾン』がありますが、イームズロボティクスはその役割を担いました。当社のドローンだけではできないことがありますので、例えば、ここは固定翼に飛んでもらおうとなった時には当社からその会社にお声がけをして参画していただきました」

――そういった経験を踏まえて災害復旧の教訓はなんですか

「まずは被害状況の確認が最優先です。その中で孤立集落を探します。今回通信が壊滅的だったため、衛星電話をドローンで配布すればいいのではないかと話が進みました。そうすると、現地と連絡が取れて、そこに何を運べばいいのかわかりますので、ドローンで救援物資を運ぶ、例えば医薬品を運ぶという形になります。それからドローンを多数飛ばして撮った映像をオルソ画像(航空写真)にして国の災害支援システムである「SIP4D」(エスアイピィフォーディ)や、災害時情報集約支援チーム(ISUT)のプラットフォームに即時アップロードしました。

これにより、道路の寸断状況や、孤立集落の把握が可能となり、当社も自衛隊や消防機関などとともに画像データをどんどんアップしていきました。それを見ながら自治体や消防などは被災状況の確認、孤立集落の把握等救援活動を行いました」

――そしてイームズロボティクスは、災害復旧に特化したドローン「Rescue K」を開発しました

「『Rescue K』は神奈川県ロボット実装促進センターが進める『令和6年度ドローン開発支援事業・ドローン実証実験支援事業』においてドローン開発プロジェクトを受託し、開発した機体です(2024年9月30日採択)。海・山での遭難者探索、災害時の被災者探索を行う機能を搭載したドローンです。2025年7月より予約受付を開始しました。『Rescue K』の機体は、捜索に必要な可視光カメラと赤外線カメラが付いています。加えて、衛星電話を4台までパラシュートで4台落とすことができる機構も付けています。衛星電話を落としたらそこに対してスピーカーも付いているので、会話もできます。将来的には衛星通信機能の追加により、LTEが入らない場所でも通信ができる形にすればより使えるのではと考えています。ソフトウェア『Guardian』(ガーディアン)対応で、映像上の任意の地点をクリックするとそこまでの距離がわかります。被災地まであと何キロあるか映像から判断できる仕組みです」

災害復旧に特化したドローン「Rescue K」

――最後にイームズロボティクスの社会貢献について曽谷社長のお考えをお聞かせください

「当社の注力分野は、物流と点検と警備・災害という3つの分野です。最近は大きなマーケットである防衛分野も視野に入れています。当社は、3つの分野で日本は課題だらけと思っています。例えば物流分野の2024年問題はよく知られています。宅配便業界では、これまでのような翌日配送が困難になりつつあります。その中でドローンやロボットを使わざるを得ない環境になっています。インフラ設備の点検分野も作業員の高齢化が進んで高所作業の危険性の増大を背景に、ドローンが活躍する場が広がっています。そういった意味で当社の注力する分野は、いずれも社会課題の解決が最優先課題となっていますので、今後もお各様に役立つ事業を強力に推進して社会貢献を果たしていきたいと考えています。また、災害からの復興においては、昨年の能登半島地震でさまざまな経験をして、多くのことを学びました。我々は東日本大震災で甚大な被害が出た福島県に本社を置く企業として、災害復興は事業の根幹に関わるところだと思っていますので、さらに幅広くできることはやっていこうと考えています。目指すのは〝空から社会を支えるインフラとなること〟です」

この記事を書いた記者

- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。

最新の投稿

CATV2026.01.21ケーブルテレビ業界3団体が新年賀詞交歓会

CATV2026.01.21ケーブルテレビ業界3団体が新年賀詞交歓会 情報通信2026.01.20アンリツ、試験業務を高度化する「TestDeck」

情報通信2026.01.20アンリツ、試験業務を高度化する「TestDeck」 情報通信2026.01.20古野電気の自律航行システムが自動運転レベル4

情報通信2026.01.20古野電気の自律航行システムが自動運転レベル4 情報通信2026.01.15日立、「CES 2026」でNVIDIAなどと協業でAI社会インフラ

情報通信2026.01.15日立、「CES 2026」でNVIDIAなどと協業でAI社会インフラ