CEATECレポート 富士通、海洋を読み水中ドローンを安定的に制御

「CEATEC 2025」(会期:2025年10月14日(火)~17日(金)、会場:幕張メッセ)出展企業からドローン関連企業を紹介する。

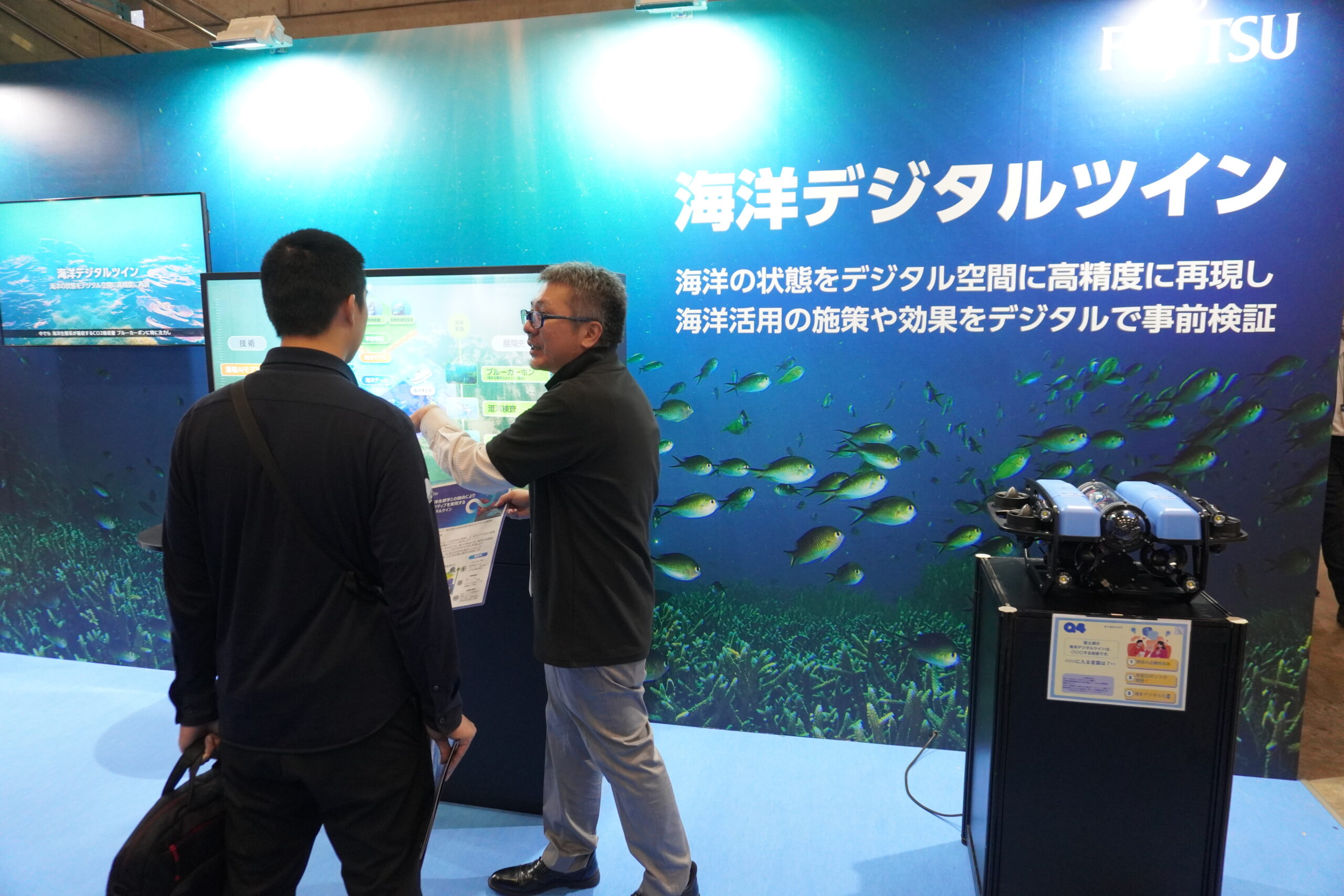

富士通は、「AIと海洋生態学との融合によりネットポジティブを実現する海洋デジタルツイン」をテーマに出展した。

海をまるごとデジタル化し、生物多様性の保全や脱炭素といった社会課題を解決する海洋デジタルツインを出展し、動画にて展示・説明を行った。海洋データの収集・活用は、従来は人手に頼ることが多く、多大な時間と工数をかけていた。富士通は、海流や濁りなどの厳しい環境下でも、海を高精度にデジタル化する技術を開発した。これにより、海洋の状態を正確に把握し、精度の高い施策立案や実施を支援する。

具体的には、海洋を読み水中ドローンを安定的に制御し、ピンポイントではなく海域全体からのデータ収集をスピーディーに実現する。また、海特有の揺れ・濁り・ボケの中でも、海中の物体の色・輪郭を高精細に計測、およびリアルタイムに3次元形式の計測を実現する。さらに、海域全体の高精度データと海洋生態学を融合したAIにより、専門家不要で藻の種類、CO2吸収量の推定を実現する。

◇

中核は、海流や濁りなど厳しい環境の中、自動で高精度に海をデジタル化する技術だ。海洋デジタルツインを構成する技術と活用例では①自動制御技術②海洋計測技術③藻場AIモデル技術を紹介した。

①は海流に対するリアルタイムフィードバック制御により設定した航路を高精度で自動航行。浅海の複雑な海流もキャンセルし、海中での正確なデータ収集を実現する高度AUV制御を行う。

②は濁り・揺れ・ボケに耐える3D計測と高画質化を行う。具体的には、高度な外乱制御で数㌢㍍クラスの高精度計測を実現する水中LiDARデータ分析技術と、水中の濁りや歪みを高度に修正する、水中映像鮮明化技術となっている。

③は映像AI×海洋環境学による海域全体の高精度データ分析であり、具体的には不定形な海藻を含む水中物体や生体の分析、検出を行う映像AI技術、検出した藻種と海洋環境学的知見からの吸収可能CO2量推定を行う。

展開先はブルーカーボン、港湾検査、生物多様性。この中でブルーカーボンの活用例では、CO2の吸収量定量化を行うには、現状は潜水士が海に潜り海草・海藻の種類、形状、体積を計測し、専門家がCO2吸収量を算出する。

例えばサッカー場程度の海藻・海草が生えている領域を定量化しようとすると2日かかる。これに対して、人手を介さず約30分で定量化可能となる。

この記事を書いた記者

- 元「日本工業新聞」産業部記者。主な担当は情報通信、ケーブルテレビ。鉄道オタク。長野県上田市出身。

最新の投稿

情報通信2026.02.05ビット・パーク、施設予約システムとココBOXが連携

情報通信2026.02.05ビット・パーク、施設予約システムとココBOXが連携 情報通信2026.02.05NHKテクノロジーズ、東日本大震災3D記録映像上映

情報通信2026.02.05NHKテクノロジーズ、東日本大震災3D記録映像上映 情報通信2026.02.03アンリツ、透過型NIRによる錠剤全数検査装置

情報通信2026.02.03アンリツ、透過型NIRによる錠剤全数検査装置 情報通信2026.02.03富士通、生成AIでパブコメ業務効率化

情報通信2026.02.03富士通、生成AIでパブコメ業務効率化