「Beyond AI技術研究組合」を始動、東大とソフトバンク、LINEヤフー

国立大学法人東京大学(所在地:東京都文京区、総長:藤井輝夫)、ソフトバンク(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:宮川潤一)およびLINEヤフー(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO:出澤剛)は、経済産業省のCIP(技術研究組合)制度を活用した「Beyond AI技術研究組合」を2025年9月19日に設立したと発表した。AIを活用して共同研究から事業化までの手続きを加速させる取り組みとしている。

3者は、Beyond AI連携事業として共同研究のエコシステム化を目指して、2020年にBeyond AI研究推進機構を設立。その後、2023年4月設立の健康・医療データの標準化・流通・利活用を推進する株式会社HEMILLIONS、2025年9月設立の多様な医用画像データを収集・加工して流通させる株式会社イヨウガゾウラボ、の2つのCIP(Collaborative Innovation Partnership)を立ち上げ、そこで得た研究成果を基に、二つの事業会社を設立した。

CIPは、企業と企業、大学、独立行政法人などが協同して試験研究を行うことにより、単独では解決できない課題を克服し、技術の実用化を図るために、認可により設立される法人で、経済産業省が大学や企業などによる技術の研究成果を迅速に事業化するために策定した制度。産業活動において利用される技術に関して、組合員が自らのために共同研究を行う相互扶助組織(非営利共益法人)で、各組合員は研究者、研究費、設備などを出し合って共同研究を行い、その成果を共同で管理し、組合員相互で活用する。CIPにおける共同研究の成果を活用し会社を設立する場合、組合員の貢献度に応じて新設会社の株式を保有することが可能となっており、この保有株式から得られるリターン(配当金、売却益など)を将来の研究に投資することでエコシステムの実現が可能となる。

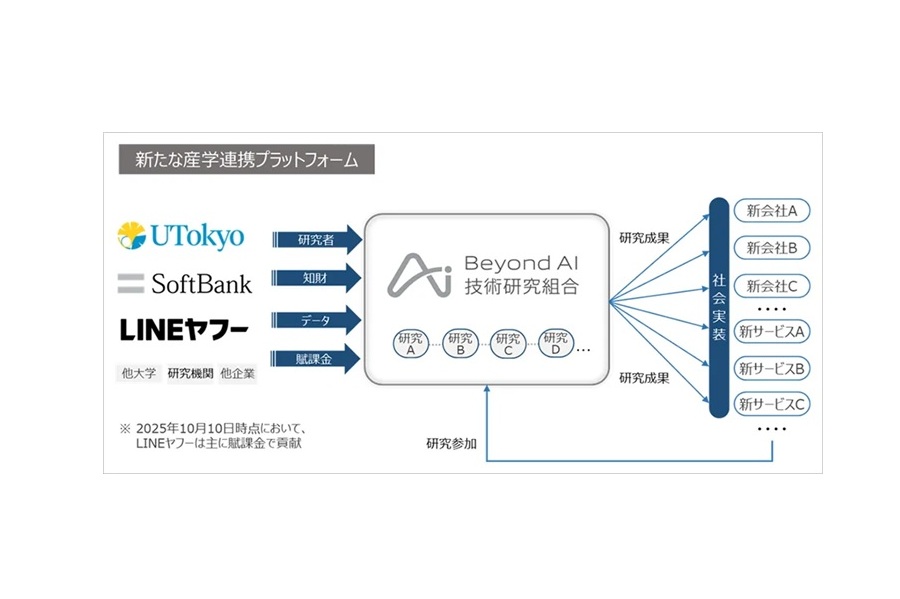

しかし、一つのCIPに対して一つの事業会社を設立するのは、研究から事業化までに煩雑な手続きや多くの時間を要するため、迅速な事業化やAI(人工知能)の社会実装の着実な進展という点で課題となっていた。このような課題を解決するために、2024年6月に経済産業省においてCIPの設立・運営ガイドラインが改正されたことを受けて、複数のテーマを並行して研究する一つのCIPから複数の事業会社を設立するプラットフォーム型の「Beyond AI技術研究組合」を設立した。

「Beyond AI技術研究組合」では、パーソナルAIエージェント時代におけるAI技術の高度化や、基盤技術開発などの試験研究を行うとともに、これまでBeyond AI連携事業として取り組んできた医療ヘルスケア領域などへのAI応用研究を推進していく。また、ソフトバンクおよびグループ会社と連携し、さまざまな産業領域とのデータの活用・循環を念頭に置いた概念実証(PoC)に取り組む。

プラットフォーム型のCIPという特長を最大限に生かし、複数の研究テーマが同時進行することで、事業化やAIの社会実装を加速させることはもちろん、研究テーマ間のシナジーによる新事業創出が期待される。さらに将来的には、他の大学・研究機関や企業の参加を得て、AIの事業化を推進するための研究から事業化へのプラットフォームとしての発展を目指す。

Beyond AI技術研究組合の理事長で、Beyond AI研究推進機構の機構長の萩谷昌己氏は電波タイムズの取材に対し、「『Beyond AI技術研究組合』を始動させることができたことをうれしく思う。複数のテーマを並行して研究し、テーマ間の連携も推進することにより、複数の事業会社の設立を目指す産学連携プラットフォームとして、AIの社会実装の加速させるものと期待している」と話していた。

この記事を書いた記者

- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。

最新の投稿

レポート2026.02.06NTT東日本で地域ミライ共創フォーラム2026 プレスツアーリポート

レポート2026.02.06NTT東日本で地域ミライ共創フォーラム2026 プレスツアーリポート 情報通信2026.02.05NTTが25年度第3四半期決算を発表 携帯市場の競争激化で下方修正

情報通信2026.02.05NTTが25年度第3四半期決算を発表 携帯市場の競争激化で下方修正 お知らせ2026.02.03第十二回事例紹介セミナー参加募集 デジタルハリウッド大学・橋本氏招きAI活用議論 『装填しろ、言葉を。―プロンプト戦術の最前線2026』

お知らせ2026.02.03第十二回事例紹介セミナー参加募集 デジタルハリウッド大学・橋本氏招きAI活用議論 『装填しろ、言葉を。―プロンプト戦術の最前線2026』 筆心2026.02.037895号(2026年2月3日)

筆心2026.02.037895号(2026年2月3日)