フジテレビ「アドレッサブルTV広告技術」の実験に成功 現行の放送で受信機ごとに個別CMを提供

放送の圧倒的なリーチ力とデジタル広告の特徴を掛け合わせる新たな技術

フジテレビは、同社が開発した「アドレッサブルTV広告技術」の実証実験を、6月21日放送の番組「Cutting Edge TV」内で実施し、成功したと発表した。本技術は、テレビ放送におけるCM運用にあたり、選択肢を飛躍的に拡大させる可能性を秘めており、放送業界内で大きな注目を集めている。

放送波を使うテレビCMは、全ての視聴者に同じ広告を一律に流せる強みを持つが、一方で昨今、ネットを対象としたデジタル広告市場の拡大が続いている。そこで「アドレッサブルTV広告技術」では、テレビCMにTVerやユーチューブなどのデジタル動画広告と同様、視聴者の属性や興味関心、視聴履歴等のデータに基づき、個々のテレビ受像機へ最適化されたデジタル動画広告を表示可能とする選択肢を加える。

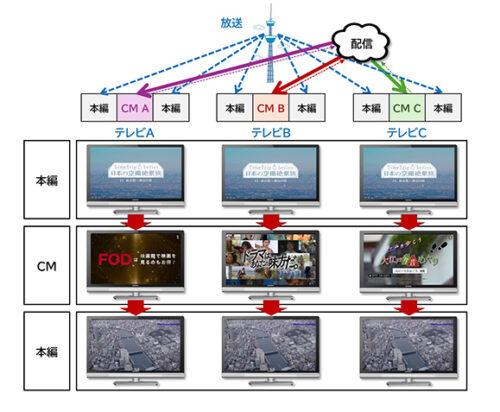

「アドレッサブルTV広告技術」の概要図

例えば「自動車」のCMなら、東京都渋谷区に住むAさんのテレビには「自動車A」のCMが流れ、全く同時刻に港区に住むBさんのテレビには「自動車B」のCMが流れる…というイメージだ。さらにCMの決定が放送の直前に行われる即時性も持ち、天気や試合結果など、社会のトレンドや視聴中の番組内容に応じた動的な広告表示にも対応する。このため、米国では「ダイナミックアドインサーション」、欧州では「ターゲッテッドアドバタイジング」とも呼ばれており、放送の圧倒的なリーチ力と、デジタル広告の特徴が掛け合わされた従来にない広告が可能となる。日本の放送規格(ISDB)上でこの技術が実現したのは今回が初めての事例だという。

実際の動作(本番中は同じ放送が流れるが、CMに入ると個別のCMが流れる)

テックアートデザイン局 伊藤正史氏に聞く

本技術は、フジテレビ テックアートデザイン局の伊藤正史氏が10年以上にわたり開発に取り組んできたもので、ハイブリッドキャストの技術を基盤としている。伊藤氏は2014年、米国で開催されたNABSHOWを視察した際に、規格化が始まったATSC 3.0の技術要件にマネタイズ技術の高度化が含まれていることを知り、日本の放送にも広告技術の高度化や計測といったアドテクの必要性を強く感じ、本研究に着手したという。

フジテレビ テックアートデザイン局の伊藤正史氏

そして2016年11月15日、伊藤氏は旧方式による1回目のトライとして、フジテレビの番組「Oh!江戸東京名所図会」の中で、マルチピリオドMPEG‐DASH方式を使い、放送番組を視聴中に番組ごとストリーミング配信に遷移することで配信番組として「アドレッサブルTV広告」を提供する実証実験を行い、成功させている。その後、技術改善が続けられ、昨年11月に番組は放送のまま、CM部分だけをデジタル広告に差し替えられる本格的なアドレッサブルTV広告技術が完成した。

今回の実証実験が行われた「Cutting Edge TV」は、フジテレビが開発する新たなテレビ技術をいち早く届け、テレビのイノベーション加速を目指す番組。実験の対象地域は、関東ローカルの東京23区西部、東京23区東部、多摩北部、多摩南部、東京都諸島部、埼玉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県。これらの地域でインターネットに接続されたテレビ受像機に設定された郵便番号に基づき自社CMを送った。番組の放送中、CMの時間になると、ハイブリッドキャストに対応するテレビ受像機では、受信機ごとに個別のCMが表示され、終了すると放送に復帰した。

放送設備の追加・改修なく、スモールスタートが可能

伊藤氏が技術開発にあたって目指したのは、現行放送の既存受信機を対象にできること、ユーチューブやTVerなどで使われているデジタル広告標準に準拠して関連技術をそのまま活用でき、放送設備の大幅な改修なく実現できるようにすることで、各放送局がスモールスタートできる仕組みとすること、そしてデジタル広告技術を取り入れながらも放送サービスの信頼性を保てることの3点だった。今回はその課題を全てクリアした上で実験が行われた。

「我々エンジニアは将来必要とされる技術を予想し、来る時に〝用意できています〟とすぐに出せるよう、先んじて研究と準備を進めておく必要があります。最初は理解されず、様々な意見がある技術にこそ将来の答えがあることも多く、本技術も継続的に研究に取り組む中で、世に求められるタイミングを待っていました」(伊藤氏)。

このほか、ネットの品質が悪い際は、デジタル動画広告に切り替えずにそのまま放送広告を流す技術や、放送視聴規模に対応する負荷分散技術、放送と配信の切り替え時の画面乱れを防ぐ工夫も施されている。

「フェイク動画広告対策技術」も組み込み

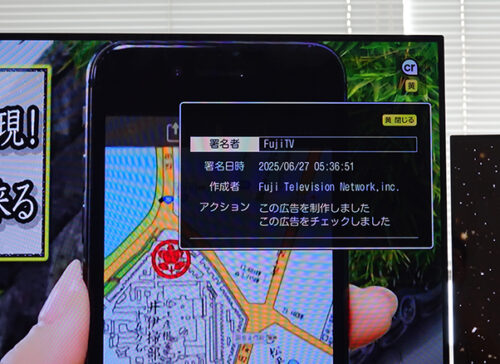

一方で、ネット技術をベースとしたデジタル広告においては「フェイク広告」の課題も指摘されている。伊藤氏は自身の専門である暗号技術を応用し、安心・安全な放送サービスを維持するため、「フェイク動画広告対策技術」も組み込んだ。これは、メディアデータの来歴情報技術であるC2PAをベースに、視聴者が流れているCMの本当の広告主が誰であるか、どの団体によってチェック(考査)されたかという情報を確認できるもの。この情報はデジタル署名により、信頼性が確保されている。

フェイク動画広告対策技術による表示(概要表示)

この仕組みも、Googleなどが提供するデジタル広告のアドサーバーや、既存のアドネットワークに手を加える必要がなく、現在配信で広告を出している企業が導入しやすい利点がある。視聴者に対して「アドレッサブルTV広告」の広告主や考査情報の透明性を高め、広告主のブランドセーフティを守ることができる先手を打った取り組み。さらに本技術は、「アドレッサブルTV広告」だけでなく、一般的な動画配信広告にも適用できる将来性も持ち合わせているとのこと。

なお、今回の技術設計においては、ハイブリッドキャストの動画再生に対応する主要5メーカーのテレビ(ソニー「ブラビア」、パナソニック「ビエラ」、シャープ「アクオス」、「レグザ」、LG)と、ケーブルテレビのセットトップボックス(パナソニック、住友電工)で視聴できる互換性を確保し、特定の高性能なテレビ受像機だけではなく、できるだけ多くのデバイスに対応できる「リーチ」を重視したという。

7月に都内で開催された「ケーブル技術ショー」では、(一社)IPTVフォーラムのブースで紹介され、注目を集めた

「全国の放送局に広がり、放送業界全体に寄与できることが自社の発展、そして、社会への貢献にも繋がることに期待しています」(伊藤氏)

「アドレッサブルTV広告技術」や「フェイク広告対策技術」の今後の展開について、伊藤氏は「民間放送が視聴者に対価を求めることなく、番組を届けられるのは、媒体価値を認めて広告を出稿してくださる広告主の存在があるからであり、今後の放送業界の発展には広告技術の高度化がより重要になると感じています。そして、この素晴らしいエコシステムは、番組はもとより、広告も含む放送全体に対する国民や社会のクレディビリティ(信頼)の上に成り立っています。ですから、これらの技術は自社だけでなく、全国の放送局に広がり、放送業界全体に寄与できることが自社の発展、そして、社会への貢献にも繋がるものだと考えています。そのためにも、今後も放送業界の多くの仲間と連携して、ブラッシュアップしていきたいです」と展望を語っている。

この記事を書いた記者

- テレビ・ラジオ番組の紹介、会見記事、オーディオ製品、アマチュア無線などを担当