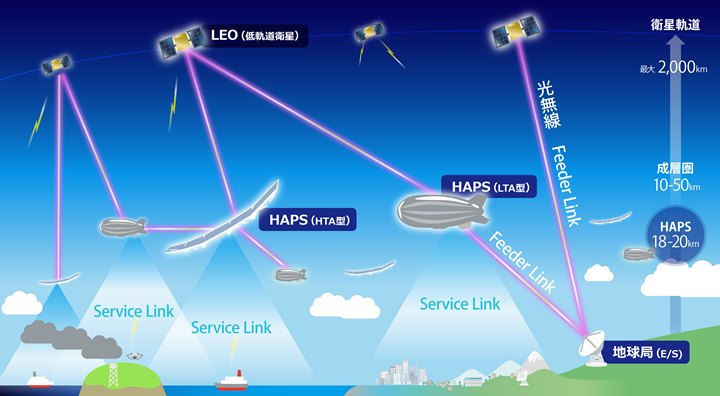

宇宙と成層圏間の光無線通信の実証に向けて、低軌道衛星とHAPSに光無線通信装置を搭載して双方向通信を検証

国立研究開発法人情報通信研究機構(本部:東京都小金井市、理事長:徳田 英幸、以下「NICT(エヌアイシーティー)」)、株式会社清原光学(本社:東京都板橋区、代表取締役:篠永 浩彦、以下「清原光学」)、株式会社アークエッジ・スペース(本社:東京都江東区、代表取締役CEO:福代 孝良、以下「アークエッジ・スペース」)およびソフトバンク株式会社(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 兼 CEO:宮川 潤一、以下「ソフトバンク」)の4者は、宇宙と成層圏間および宇宙と地上間の光無線通信の実証に向けた連携推進協定を締結しました。今後4者は、光無線通信装置の開発に加え、人工衛星および成層圏通信プラットフォーム(High Altitude Platform Station、以下「HAPS」)への適用に向けた連携を進めていきます。

4者は、まず2026年に実証用の低軌道衛星(LEO:Low Earth Orbit)を打上げ、宇宙と地上間の光無線通信を実証することを目指します。そして、2027年には、世界的にも先進的な取り組みとして、HAPSに光無線通信装置を搭載し、宇宙と成層圏間における双方向の光無線通信の検証を行う予定です。

■宇宙と成層圏間の光無線通信の実証に向けた背景

昨今、衛星通信やHAPSなどの非地上系ネットワーク(Non-terrestrial Network、以下「NTN」)によるサービスを支える次世代の高速通信技術として、光無線通信が注目されています。既に衛星間の通信で実用化が始まっており、今後は地球観測データの即時リレーや、インフラ未整備地域の接続、災害時の早期復旧、大陸間の低遅延バックボーンとしての活用など、迅速かつ大容量のデータ伝送と柔軟なネットワーク展開を実現する技術として期待されています。

光無線通信は、電波ではなく光を利用するため、周波数帯域の割り当てや無線局免許などのライセンスは不要で高速通信が実現できます。一方で、非常に細く直進性の高いビームを用いるため、通信を確立・維持することが極めて難しい技術です。2027年に予定している実証では、成層圏を滞空するHAPSと、低軌道を高速で周回する低軌道衛星の間で双方向の光無線通信を行います。その距離は最大2,000km程度に及ぶため、非常に難易度が高い実証となります。

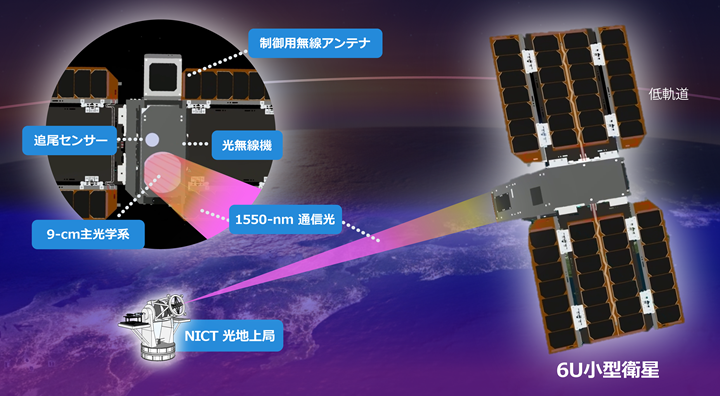

■開発中の光無線通信装置と低軌道衛星の特長

現在開発している光無線通信装置は、非常に小型・軽量・低消費電力でありながら、10Gbpsの高速な双方向通信を実現する予定です。加えて、放射線にさらされる宇宙空間や、-90℃を下回る成層圏空間でも動作するよう改良を重ねています。

また、開発中の実証用の低軌道衛星は、6Uサイズ※の超小型衛星で、汎用性のある衛星バス設計をベースに、光無線通信に対応するために必要な高精度の姿勢制御技術を採用する予定です。

※ CubeSat(キューブサット)と呼ばれる小型衛星の標準規格の一つで、1U(10cm×10cm×10cm)を基本単位とし、6Uは約10cm×20cm×30cmのサイズを指します。

■4者の役割

・NICT

宇宙および成層圏環境に対応する光無線通信装置の開発や、大気中での光無線通信の回線設計、光地上局の開発・運用

・清原光学

宇宙および成層圏環境に対応する光無線通信装置の開発および製造

・アークエッジ・スペース

超小型衛星バスの設計・開発、衛星打上げロケットの調整、衛星の運用

開発中の本衛星は、2021年度に経済産業省の支援を受けて採択された後、2023年度以降はNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の研究開発事業の一環として推進されています。

・ソフトバンク

成層圏環境に対応する光無線通信装置と周辺機器の開発、HAPSのフライトおよび装置・機器のインテグレーション

地上局と衛星を結ぶ光無線通信のイメージ

この記事を書いた記者

-

営業企画部

営業記者 兼 Web担当

新しいもの好き。

千葉ロッテマリーンズの応援に熱を注ぐ。