植物の昼寝を宇宙から監視する時代へ、千葉大等、気象衛星で30分毎に光合成活動可視化

千葉大学国際高等研究基幹・環境リモートセンシング研究センターの山本雄平助教と同センターの市井和仁教授らが主導する、国立環境研究所(NIES)・森林総合研究所・宇宙航空研究開発機構(JAXA)、及び韓国・ドイツの大学の国際共同研究チームは、気象衛星「ひまわり8号・9号」の観測データを活用し、東アジア地域における植生の光合成量を30分ごとに推定する新たな手法を開発した。

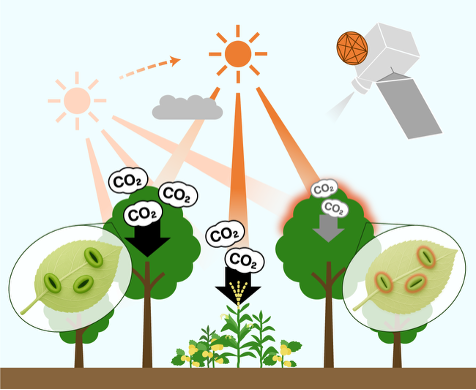

この手法により、従来は表現が困難だった晴天・曇天時の光利用効率の違いや、真昼の強光・高温・乾燥時に見られる光合成活動の抑制、いわゆる『昼寝現象』をより正確に捉えることが可能となった。この成果は、異常気象時に植物が受けるストレスやダメージの早期発見に利用できるだけでなく、日周から年スケールの炭素収支を一貫して捉える新たな枠組みとしての活用が期待される。

植物の光合成量は、陸域生態系の炭素循環や気候変動を理解するうえで基盤となる指標。特に、近年増加している熱波や干ばつなどの異常気象に対する植生活動の応答をいち早く把握するには、一日を通じた光合成量の変動(日周変動)を捉えることが不可欠。

しかし、植生の光合成活動を含む陸域の観測には、同じ地点を飛来する頻度が低い極軌道の人工衛星が主に利用されており、光合成量の推定は数日から1ヵ月単位で行われてきた。また、衛星観測データをもとに光合成量を推定する従来の光利用効率モデルは、真昼の強光・高温・乾燥条件や、日の出直後や日没前の薄暗さ、放射現場(空模様)の急激な変化など、1日の中で起こる多様な気象環境の変動を考慮していなかった。

研究チームは、前述のように静止気象衛星「ひまわり8号・9号」による高頻度の観測データを活用し、東アジア地域における光合成量を30分ごとの時間間隔で推定する新たな手法を検討。「ひまわり」は、光合成の推定に重要な日射量を1km解像度・10分感覚で推定できるが、今回の研究では地上で観測された光合成量データと整合させるため、30分単位で推定した。

従来の数値気象モデルの気温データの代わりに「ひまわり」で推定された植生面温度データを用いることで、猛暑時の日中に光合成活動が低下する『昼寝現象』をより高い感度で検出できるようになり、これによって過酷な気象条件下での植生活動の応答をより正確に把握できた。

今後の展望を見る。衛星から光合成量そのものを直接観測することはできないため、光合成活動に関連する複数の要素(日射量など)を衛星観測から推定し、それらと実際の光合成量とが合うように光合成量推定モデルを調整。モデルの調整には、現地観測から得られた光合成量データが不可欠。

今回の研究では、現地でCO2フラックスを観測してきた研究者の協力を得て、モデルの汎用性や安定性を実証できた。この成果により、異常気象が森林や農作物に与える影響を高頻度で把握できるようになり被害の早期検出や農業・林業のリスク管理への貢献が期待される。

また、日周から年スケールにわたる光合成量の変動を捉えることで、気候変動に関わる長期的な炭素収支のより正確な評価ににも繋がる。今後は、より多くの観測サイトでモデルの調整を進め、アジア及びオセアニアをカバーする高頻度の光合成量データセットの開発を目指すとした。

◇

※数値気象モデル:気温や風、湿度などの大気の状態を、物理法則に基づく数式で表現し、スーパーコンピュータなどを用いて時間的・空間的な変化をシミュレーションするモデル。

※CO2フラックス:大気、海洋、森林などの炭素プール間での二酸化炭素(CO2)の移動量を指す。通常単位面積あたりの単位時間で表され、環境や生態系における炭素の動きや変化を理解するために重要な指標。