NHK技研 「シーン適応型イメージング技術」開発

NHK放送技術研究所(技研)では、広視野映像や360度の全天球映像を高品質に撮影できるよう、被写体の特徴に合わせて画面内の領域ごとに撮影モードを調節できる「シーン適応型イメージング技術」の研究を進めている。今回、この技術を搭載したカメラを初めて開発し、同一画面内に存在する、さまざまな動きや明るさの被写体を同時に高品質に撮影できることを確認した。

今後も広視野映像撮影での実用化に向けて、カメラのさらなる多画素化などを進めていく。

この技術は5月29日~6月1日に開催する「技研公開2025」で展示する。

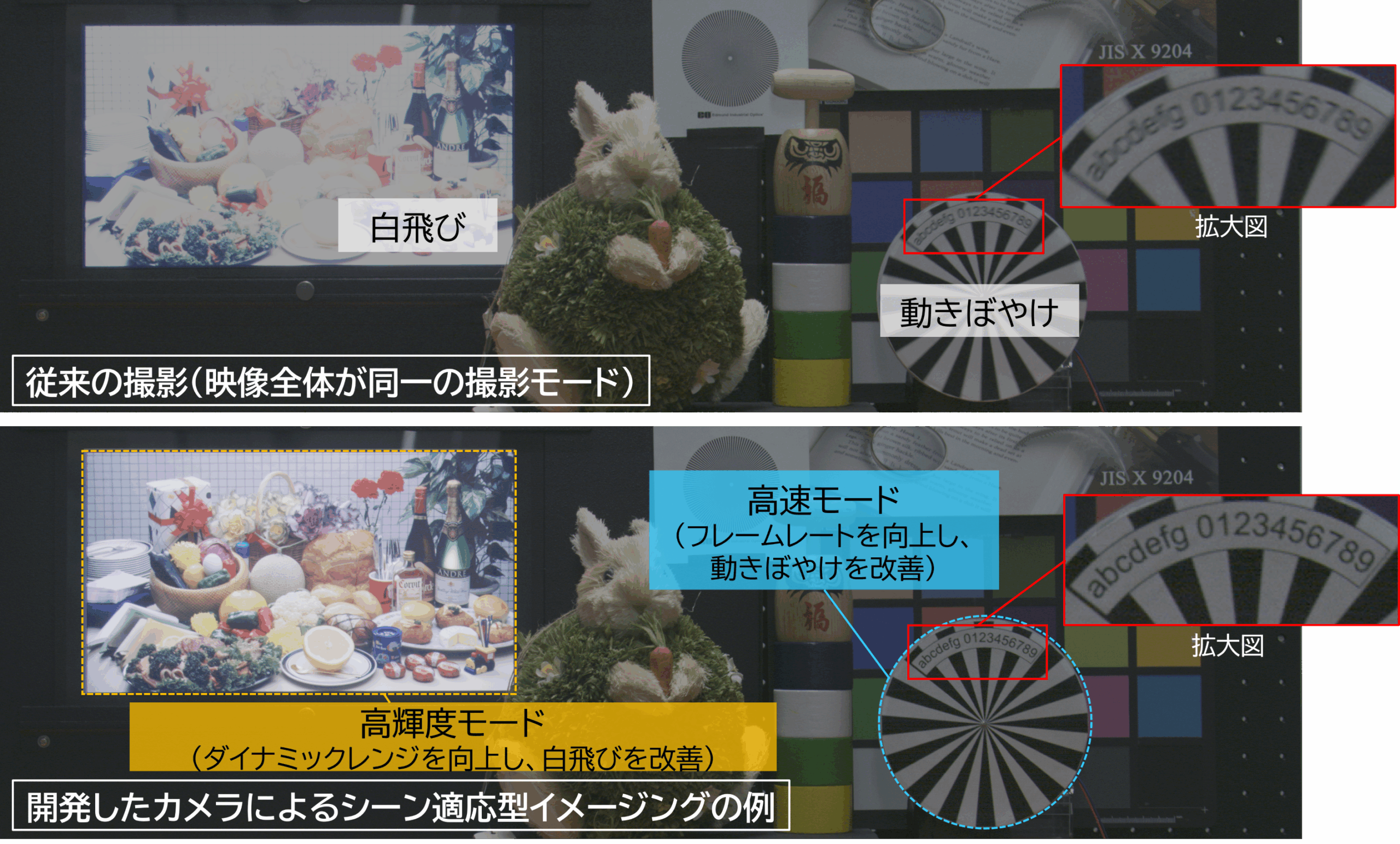

広視野映像では、さまざまな動きや明るさの被写体が同一画面内に写り込むことが想定される。従来のカメラでは特定の被写体に合わせて画面全体の撮影条件を調節するため、すべての被写体を同時に高品質に撮影することは困難だった。しかし、シーン適応型イメージング技術を用いれば、撮影中の被写体の特徴を解析し、個々の被写体が写っている領域ごとに適した撮影モードを設定することで、画面全体の映像品質を向上することが可能になる。例えば、動きが速い被写体がある領域はフレームレート(1 秒間に撮影するコマ数)を高くする、明るい被写体がある領域は露光時間を短くするなど、領域ごとに適応的に撮影モードを調節することができる。

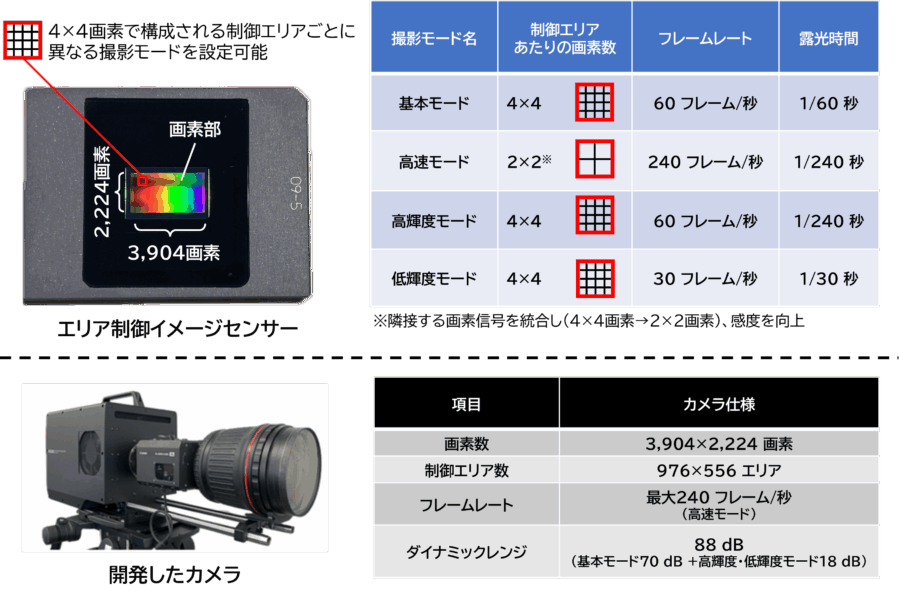

技研では2021年からシーン適応型イメージング技術の研究に取り組んできた。技研公開2023では、1K相当の画素数・白黒のイメージセンサーを展示しましたが、さらに研究を進め、今回4K 相当の画素数のエリア制御イメージセンサーと、これを組み込んだカラー対応のカメラを開発した。4×4画素で構成される領域(制御エリア)ごとに異なる4つの撮影モード(基本モード、高速モード、高輝度モード、低輝度モード)を設定することが可能で、この結果、最大 240フレーム/秒(高速モード時)の高いフレームレートと、通常の撮影(映像全体を基本モードで撮影)と比較して18dBのダイナミックレンジ(撮影できる明暗差)の拡大を実現した。

TOP画像は「従来の撮影とシーン適応型イメージングによる映像の比較」(高輝度モード、高速モードをエリアごとに設定することで、白飛びと動きぼやけを同時に抑制)

開発したエリア制御イメージセンサーとカメラ

この記事を書いた記者

- 放送技術を中心に、ICTなども担当。以前は半導体系記者。なんちゃってキャンプが趣味で、競馬はたしなみ程度。

最新の投稿

放送機器2025.12.12ソニーPCL 映像・音・触覚・香り・風を連動させ、五感で感じるイマーシブ体験~「LBE最新ショーケース」

放送機器2025.12.12ソニーPCL 映像・音・触覚・香り・風を連動させ、五感で感じるイマーシブ体験~「LBE最新ショーケース」 情報通信2025.12.12富士フイルム、ドローン空撮点検の効率化をサポート

情報通信2025.12.12富士フイルム、ドローン空撮点検の効率化をサポート レポート2025.12.12アイ・オー・データ機器 挿したまま持ち運べる超小型SSD

レポート2025.12.12アイ・オー・データ機器 挿したまま持ち運べる超小型SSD レポート2025.12.12アストロデザイン パドック映像マルチ配信システムのAI切り出し

レポート2025.12.12アストロデザイン パドック映像マルチ配信システムのAI切り出し