Telestream、AI活用ワークフローのメリットなどを紹介

Telestream Japanは、「Telestreamミーティング2025」を2025年10月24日(金)、フォトロン東京本社において開催した。

まず、イントロダクションとしてTelestreamの副社長でAPACセールスのエレン・シェン氏(オンライン)と桑原宏之氏が説明した。

Telestream社は1998年創業のメーカーで、25年以上の歴史を持つ。自社開発製品と他社から継承した製品の両方を手がけている。自社製品で代表的なのが「Vantage」シリーズであり、一方でテクトロニクス社のビデオ部門製品群(PRISM波形モニターやSDI関連機器など)は、現在同社に移管され、開発・製造・販売を行っている。

同社の強みは主に二点つ。あらゆるインフラをつなぐ製品群を持つこと。撮影現場、編集環境、配信環境と、映像制作のあらゆる段階で役に立てるソリューションを提供している。

もう一つは、どのような環境でも使用できる柔軟性。オンプレミス、クラウド、あるいはハイブリッド環境でも対応可能な設計を行っている。

続いて、映像ワークフロー統合型プラットフォーム「Vantage」の製品アップデートについて同社 藤本弥菜氏が紹介した。

Vantageのエコシステムはワークフローの自動化と処理を行う。ワークフローソリューションのポイントは4つ。Global Ingest(グローバルインジェスト)は、従来のライブキャプチャー関連製品を再統合し、「Global Ingest」としてリブランディングした。ライブキャプチャー、ライブスケジュール、GLIM、Card Ingest、Live Play などを一つの製品群として統一的に提供する。これにより、よりわかりやすく一貫したインジェストソリューションを提示する。

次にAIの活用。AIを搭載し、従来オペレーターに依存していた作業(QC、タグ付け、変換設定など)を自動化し、効率化と人的負荷軽減を推進する。パートナー企業との連携強化は、編集システム、MAM、オーケストレーションツールなどとの統合を進め、他社製品を含めた柔軟なワークフロー連携を実現する。最後は柔軟な導入モデル。オンプレミス・クラウド・ハイブリッドのいずれの環境にも対応し、運用効率化とコストを最適化できる

「Global Ingest」で追加された新機能は、まずライブキャプチャーがある。新モデル VC300/VC100をリリースし従来モデル(C4、C5)を刷新した。ST2110/SRT/NDI に対応、SDI 最大16チャンネル入力をサポートする。さらに、収録中ファイルの編集・サブクリップにも対応する。

エンタープライズ向けスケジューラー「Live Schedule Pro 2・0」は、クラスタ構成による冗長化・負荷分散に対応し、24時間稼働のスポーツ・ニュース制作に最適という。これまでキャプチャー側でしか制御できなかった「リカーリング収録」をスケジュール側からも制御可能にある他、チャンネル管理機能を新規に搭載した。

今回最も注目を集めたのが、NAB・IBCで受賞した「VANTAGE AI」シリーズ。

AI―Speech(音声解析)を搭載し、音声文字起こしと不適切表現の自動フラグ付け、感情分析を含む時間軸付き要約、コンテンツ全体の要約生成、分析結果を外部プラットフォームと連携可能な他、日本語に対応している。

次期リリース予定のAI―Vision(映像解析)は、映像・視覚コンテキストに基づく自動要約し、ロゴ・特定画像の検出をする。加えて、不適切映像やレーティング要対応シーンの自動検出する。

また、ニュースフィード収録におけるAI活用例を紹介した。ライブキャプチャーで取り込んだ映像を AVID PAM と連携し、AVID Interplay にチェックインする。VANTAGE AI Speech で音声を解析し、書き起こし+要約+メタデータを連携する。さらに、AVID Interplay上でメタデータ検索が可能な他、他社製 MAMシステム との連携にも対応する。

2026年のVANTAGEの新たな展開としては、Adobeとの連携強化がある。Premiereパネルがリニューアルし、10月のAdobe MAXでリリースされる予定。Premiereタイムラインから直接VANTAGEワークフローを呼び出しが可能になる。ジョブ送信と同時に必要変数・メタレンダリング情報も送信可能。従来のウォッチフォルダー方式より効率的にワークフローを進行する。

続いて「PRISM」について同社北川剛氏が説明した。大規模スポーツイベント(オリンピック、ワールドカップ、スーパーボウルなど)では、HDR/SDRの同時制作・同時放送が一般的だ。初期のHDR導入時は、HDR用カメラとSDR用カメラを別々に用意し、人員も2倍必要だったため非常に非効率だった。

現在は4K HDRカメラ(HLG)をメインに使用し、HD SDR放送はダウンコンバートで同時生成する。SDRカメラやアーカイブ映像など、既存の素材をHLGに変換してプロダクションスイッチャーに入力。すべての信号を統一フォーマット(HLG)に揃えることで、スイッチングやミックス作業を容易にする。しかし、複数フォーマットの信号を統合してスイッチングするのは複雑という課題もある。

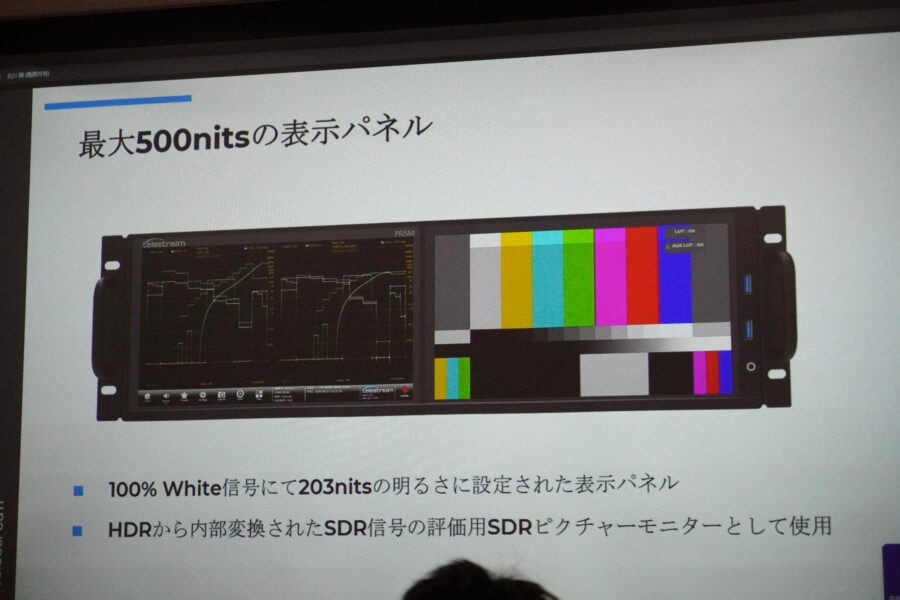

PRISMはIPスイッチからPRISMまでダイレクト接続する。そして内蔵LUTによりSDR変換もソフトウェアで処理する。4つの機能を1台のPRISMに集約、1台で4台の4Kカメラを同時にモニタリングできる。さらに、SDI/IPの混在入力、UHD/HDの混在入力、HDR/SDRの混在入力が可能で、最大4入力を自由に組み合わせができる。また、12月リリース予定の新ディスプレイパネルでは500nitsの明るさに対応する。

PRISMを使うことで、VEオペレーターやカメラマンはSDRベースでカメラ調整が可能になり、同時制作システムの複雑さを大幅に軽減する。IP・SDI・HDR/SDR・UHD/HD混在に対応し、環境に合わせた柔軟な設定が可能だ。

最後に同社加藤芳明氏がマスターシンクジェネレイター「SPG9000」の新機能を紹介した。

まずセカンダリーリファレンス機能があり、GNSS(衛星信号)だけでなく、ルビジウム発振器やPTP信号をセカンダリとして使用できる。GNSS信号が途絶した場合にセカンダリで時間を維持し、CW(ルビジウム)クロックやPTPによる冗長化を図る。マニュアルで切り替えも可能だ。これにより、衛星受信環境が悪い場合でも安定した同期信号生成が可能。

ポートPTP機能も強化した。従来PTPは2ポートのみだけだったが、4ポートでPTP出力が可能になった。4台のグランドマスターを1台で賄える他、2ポートはフォロワーとして受信し、良い方のPTPを選択して出力可能。これにより複雑なIP放送システムでも柔軟に同期信号を管理できる。

クロスリファレンス機能は、実は発売当初から予定されていたが未実装だった機能。GNSSロックしたSPG9000からPTPを生成する際、ネットワークスイッチの時間を元にしたPTPとの比較や管理が可能になる。複数の同期ソース間での信号比較や切替えや信号生成精度や安定性の確認などに使用できる。

まとめとして、SPG9000がGNSSだけでなく複数の同期ソースを管理でき、PTP出力も柔軟に冗長化可能になった。これにより、IP放送やST2110対応の放送局での運用がより安定・効率的になるとした。

この記事を書いた記者

- 放送技術を中心に、ICTなども担当。以前は半導体系記者。なんちゃってキャンプが趣味で、競馬はたしなみ程度。

最新の投稿

プレスリリース2025.12.19ASUSより、初音ミクとコラボレーションしたMicroATXケースを発表

プレスリリース2025.12.19ASUSより、初音ミクとコラボレーションしたMicroATXケースを発表 放送機器2025.12.19Media Storm、URSA Cine 17K 65などを採用

放送機器2025.12.19Media Storm、URSA Cine 17K 65などを採用 放送機器2025.12.19ソニーPCL、「LBE最新ショーケース」を実施

放送機器2025.12.19ソニーPCL、「LBE最新ショーケース」を実施 実録・戦後放送史2025.12.19「カラーテレビの登場⑳」

実録・戦後放送史2025.12.19「カラーテレビの登場⑳」