パナソニック コネクト、AI活用による広告審査サポートサービス

パナソニック コネクトとパナソニック エンターテインメント&コミュニケーションは10月28日、Inter BEEに先駆け、「映像メディア事業説明会および新製品発表会」を開催した。

パナソニック コネクト 現場ソリューションカンパニー ヴァイスプレジデント 映像メディアサービス本部 マネージングダイレクターの梶井孝洋氏はこれからの映像制作業界に必要なことは、業務効率化と映像クオリティ向上を両立させる持続可能な制作環境だとした。

持続可能な制作環境の実現に向けたパナソニックのアプローチとして、人や環境に制作されないワークフローを提供、これにより映像コンテンツの価値を向上させるという。

具体的にはフルクラウド化による新たな映像制作モデルを提案した。第一歩として報道サブをフルクラウド化する。中でも人手不足が深刻なローカル局の変革に貢献したいという。ローカル局は設備の保守・維持管理にも困っており、一方でネット配信業務の拡大などで負荷が増大している。

パナソニックは約40年間、報道サブの制作で培ったノウハウがあり、熟知した報道制作オぺーレーションを軸に現場をフルクラウド化する。イメージ的にはSIerに近くなる。同社が窓口になり、放送局から報道サブを受注する。クラウド(AWS)上に報道サブを構築し、必要な機能をクラウドに実装する。パナソニックが用意できないものについては、技術パートナーから調達する。

これにより運用・コストの最適化を図ることができ、大幅な省人化も実現できる。さらに、継続運用のサポートも行い、災害発生時も継続可能なリモートでの運用できる。

報道サブのフルクラウド化は開発中で具体的な案件はまだないという。梶井氏は「回線の件は非常に気にされていて、ニュースの途中で切れたらどうするんですかとか、なかなか厳しいのが、今の現実です。

海外だと切れたところでどうしたの?という感じなんですけど、やっぱり文化が大きく違うので、風土・文化も含めてやっていかないといけないと思っています。

フルクラウドが当たり前の世界にしていきたいのですが、その前の段階として、少なくともリモートプロダクションが当たり前にしたい。本当に人が足りず、設備の保守・維持管理もできない局もあります。そのような局が持続するためには、リモートプロダクションは不可欠です」と述べた。

続いてパナソニック エンターテインメント&コミュニケーション イメージングソリューション事業部次長兼プロAV事業統括の谷口昌利氏が、IP化、自動化、映像表現手法の拡充を実現する製品開発について紹介した。

IP化についてはリモートカメラを中心に、ロボット制御技術を向上させることで、グローバルナンバーワンの立場をしっかりと守る。また、効率化につながるようなCCUレス化や、オートフォーカス機能をシステムカメラに搭載する。さらに、広範なカメララインナップということで、使用シーンにおいて最適なカメラを選べるように、LUMIXから普通のカムコーダー、スタジオカメラ、PTZリモートカメラまで、カメラのラインナップを増やすような取り組みもやっている。

その他、自動化・省力化についてはAIを含む技術革新で映像制作をよりシンプルにする。さらに、映像表現手法の拡充を図るため、前述のカメラのようにラインナップを充実させ、システム構築を自由にできるようにする。

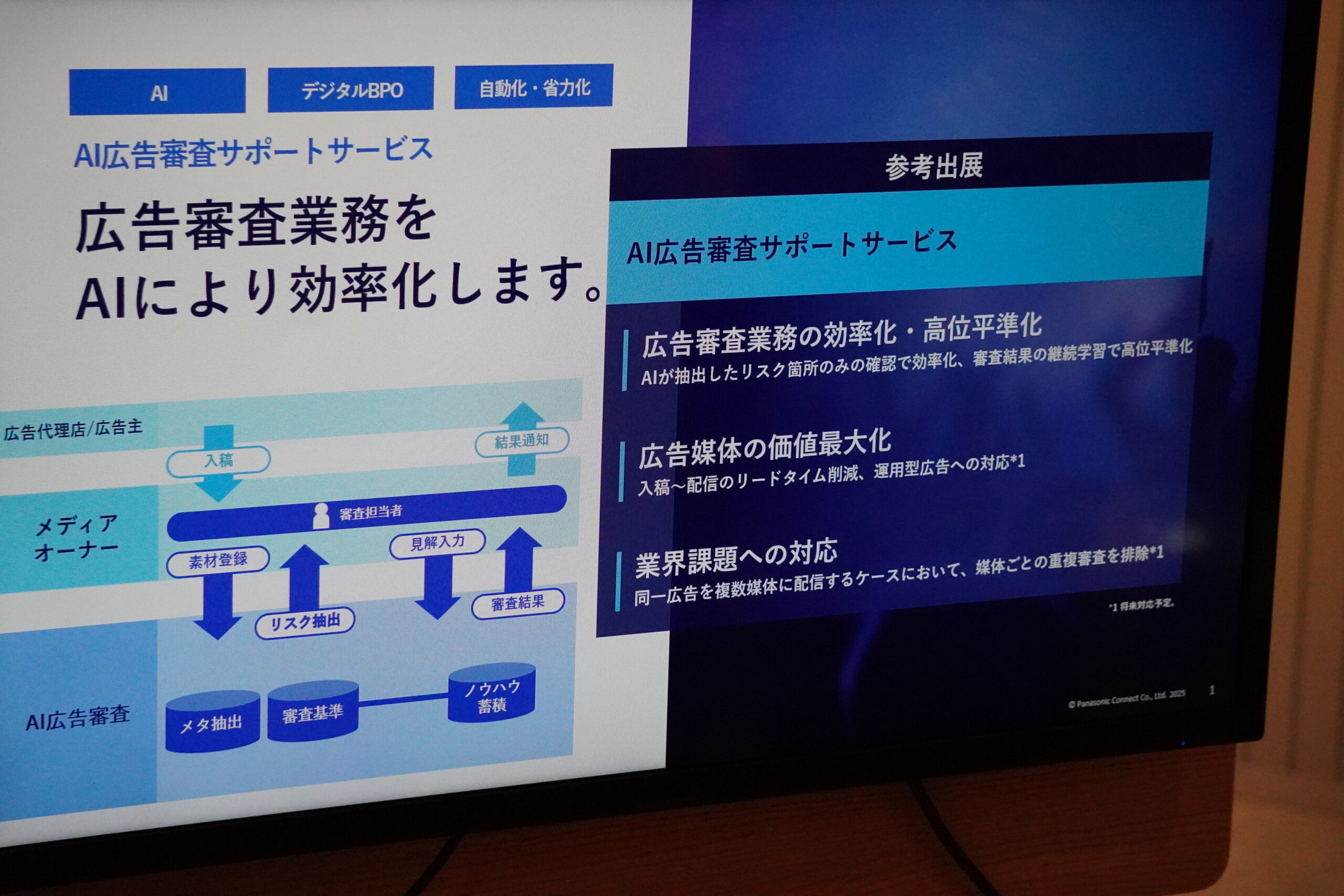

次にInter BEEに出展予定の製品を紹介した。ボックス4Kマルチパーパスカメラ「AK―UBX100」、リモートカメラコントローラー「AW―RP200GJ」、Media Production Suite用画質調整プラグイン、KAIROS用HDMI入力/出力ボードなど。また、会場ではInter BEEで参考出展予定の広告の審査業務をAIにより効率化する「AI広告審査サポートサービス」も紹介した。

同サービスは放送局のような広告配信媒体を持っているメディアの中で行われている審査業務で使用される。審査業務は、代理店から入稿されてきた広告素材を、法律や各社ごとに決められたレギュレーション等を照らし合わせて、放送しても問題がないかどうか、違反していないかどうかといったところをチェックする業務。

現状は、審査担当が一つ一つ映像を再生しながら、「視聴者に誤解を与えるような言い回しがされていないか」、「不適切な表現がないか」といった観点から審査業務を行う。

特に放送局では、インフォマーシャル(「インフォメーション(情報)」と「コマーシャル(広告)」を組み合わせた言葉で、商品やサービスの詳細を詳しく紹介して購買行動を促す長尺のテレビ広告)や、ショッピングチャンネルのような長尺のものに対しても審査対象となるので、かなり業務負荷が高いとされている。そのような審査業務を、AIを活用してできるだけ効率化、省力化するもの。

梶井氏は「競合製品は存在しますが、ここまでシステム化されているものはありません。我々はインターネット広告はターゲットにしておらず、あくまでも放送局向けに展開していく予定です」と語った。

この記事を書いた記者

- 放送技術を中心に、ICTなども担当。以前は半導体系記者。なんちゃってキャンプが趣味で、競馬はたしなみ程度。

最新の投稿

プレスリリース2025.12.19ASUSより、初音ミクとコラボレーションしたMicroATXケースを発表

プレスリリース2025.12.19ASUSより、初音ミクとコラボレーションしたMicroATXケースを発表 放送機器2025.12.19Media Storm、URSA Cine 17K 65などを採用

放送機器2025.12.19Media Storm、URSA Cine 17K 65などを採用 放送機器2025.12.19ソニーPCL、「LBE最新ショーケース」を実施

放送機器2025.12.19ソニーPCL、「LBE最新ショーケース」を実施 実録・戦後放送史2025.12.19「カラーテレビの登場⑳」

実録・戦後放送史2025.12.19「カラーテレビの登場⑳」