【放送ルネサンス】第38回:曽我部 真裕さん(京都大学大学院教授)

京都大学大学院教授

曽我部 真裕 さん

曽我部真裕(そがべ・まさひろ)氏。1974年8月生まれ。神奈川県横浜市出身。京都大学法学部卒業、同大学院法学研究科修士課程修了。同大学院法学研究科講師、助教、准教授を経て2013年から教授。専門は憲法・情報法。2013年から2025年までBPO放送人権委員会委員・委員長。2020年から一般社団法人ソーシャルメディア利用環境整備機構代表理事。

曽我部 真裕さん インタビュー

Contents

- 1 ―ご自身と放送とのかかわりについて

- 2 ―放送開始から100年、放送はどのような役割を果たしてきたと考えるか

- 3 ―放送の現状における課題や問題点をどう見ているか

- 4 ―そうした中で、若い人のテレビ離れも進んでいる

- 5 ―インターネットが普及し放送はいずれ終焉するという声もある

- 6 ―ではネットの配信サービスとの棲み分けについてはどう考えるか

- 7 ―今後、放送はネットに置き換わるのか、またネットとどう付き合っていくべきか

- 8 ―NHKもインターネット業務が必須業務と位置付けられたが

- 9 ―NHKの役割はネット時代にも必要だということか

- 10 ―テレビとネットの関係では、都知事選や兵庫県知事選などにおける選挙報道の在り方が問題となったがどう見るか

- 11 ―具体的にはどうすべきか

- 12 ―最後に、今後の放送への期待や提言を

―ご自身と放送とのかかわりについて

私にとって、放送とはラジオだった。中高生の頃は、「オールナイトニッポン」などの深夜放送をよく聴いていた。当時はアマチュア無線もやっていた。遠くの局を受信して「聞こえました」と応えると、QSLカードというものが貰えるのを楽しみにしていた思い出がある。ラジオの魅力は、深夜でも寝ながらでも聴くことができ、相手との距離が近く、身近に感じられることだと思う。

テレビについては、人並みで、そこまで熱心に見ていたわけではなかった。研究者になって、放送制度や放送の自由などについて勉強するようになった。その流れでBPOや総務省の放送政策に関する会議などに関わるようになり、この4月からは、大阪の毎日放送番組審議会で委員も務めている。

―放送開始から100年、放送はどのような役割を果たしてきたと考えるか

ある時期までは、放送は多くの人にとって基幹メディアの一つであり、エンターテインメントにしてもニュース報道にしても、生活情報にしても無くてはならないものだった。しかし、今はある種の嗜好品の様なもので、見たい人が見たいものを見るという存在になりつつある。その意味で、放送の位置付けはだいぶ変わっていると思う。

今も災害が起きると放送は注目され、他のメディアでは出来ない役割を果たしているかもしれないが、その他の部分はかなり存在が相対化されてしまっている。今後、放送をどう再定義していくのか課題になっている。

―放送の現状における課題や問題点をどう見ているか

かつては、放送が時代を作っていくという側面があったが、今は世の中の方が先に行ってしまっている感じがする。放送が物事の価値観などについて後追いになってしまっていて、世の中を引っ張っていく力も弱まっているような気がする。

それは、放送局というものが、良くも悪くも「日本の会社」だということにも関係しているのではないかと思う。一般企業でも同じ側面があるが、直接国際競争にさらされるとか環境の変化が無いと、自分では変われず、過去を引きずってしまう。日本の放送局は競争もなく、まさにそういう存在だと感じる。一連のフジテレビの問題を見ても、今でも昭和の感覚でやっているという印象だ。

放送は、非常に守られてきた部分があり、外資規制もあるし業界再編も基本的にはない。広告収入も横ばいか微減ぐらいで来たため、それほどの危機感も無く、今までの快適な世界観から変われなかったとのではないかと思う。

―そうした中で、若い人のテレビ離れも進んでいる

確かに、昔ながらのテレビの見方をしているのは高齢者層であり、その意味で昔ながらの見られ方は今後なくなっていくだろう。では若い人がテレビの番組を見なくなったかといえば、ネットを通じて見るなど手段が変わっただけだという見方もできる。

ただ、放送局の収益の問題からすると、放送でないと収益が上がらず、今の企業規模や利益水準を確保するためには、どうしても現状では放送に軸足を置いてやらざるを得ない。テレビが見られないと、そこがジリ貧になっていくという問題がある。

ネットに出たところでテレビと同じような収益が得られないとなると、どうすればいいのか、そこが各社困っているところだろう。TVerがある程度伸びてきてはいるが、それが放送に代わるかどうかは分からないし、地方局が立ち行かなくなるという問題もある。

―インターネットが普及し放送はいずれ終焉するという声もある

そうは言っても、テレビの受信機の普及率は減少したとはいえ依然として非常に高く、まだ見られている。世代にもよるが、一定の世代以上の人はまだテレビを見ていて、影響力も残っている。例えば何かの番組で商品が紹介されると、次の日に店舗でその商品が売り切れるようなこともある。

そうした影響力が残っていることを考えれば、まだ放送の存在意義はある。逆に影響力が低下していけば、存在価値もなくなっていく。

そうした影響力があるとすれば、その力を使って災害報道や、公共的な役割を果たすこともできる。放送がインフラとして機能している間は、その機能を使っていろいろな取り組みを行う価値があると思う。放送には、コンテンツ制作能力があり、そのための人材もいる。報道に関しても一定程度の力がある。それを活用していくということだろう。

―ではネットの配信サービスとの棲み分けについてはどう考えるか

特に民放のエンタメ番組は、いま両サイドから挟撃されている状況にあるような感じがする。つまり一方で、多額の予算をかけて作るNetflixのような番組があり、片方でYouTubeやTikTokのような、低予算で参入障壁の低い動画がある。放送番組は両者に挟まれ、どうすればいいかという状態ではないかと思う。

放送局を維持していくためには、エンタメ分野で稼いでいかなければならず、どう対応していくのか考えないといけない。加えて、コンテンツ産業の担い手としてのテレビの存在は、大きいものがあり、そうした視点も含めて考えていく必要がある。

―今後、放送はネットに置き換わるのか、またネットとどう付き合っていくべきか

今と同様に、放送をやりつつネットにも出ていくということだと思う。放送の存在感は、まだ暫くは維持されると思うので、変化としては緩やかだと思う。また、ネットの場合は放送ほど収益が上がりにくい側面もあり、ネットに一気に変わっていくのは難しいだろう。ただ放送自体は縮小傾向にあるのも事実であり、うまくシフトしていかないと会社の存続に関わるため、各社の戦略が重要になっている。

ネットとの今後の付き合い方については、全ての放送局が必ずしも放送を中心に考える必要はないと思う。場合によっては真面目なコンテンツ制作会社になってもいいかも知れない。また、今は「放送ファースト」で、放送のために番組を作って、それを展開して収入を得るという発想だと思うが、むしろ「ネットファースト」で、その中の一部を放送に出すとか、そういうこともあっていいと思う。数年前に問題となった番組の「テラスハウス」などは、正にその典型。まずNetflixに流して、何週間か後に地上波で放送したりした。

―NHKもインターネット業務が必須業務と位置付けられたが

NHKがネットに出ていくことは今のメディア環境から見れば不可避だと思う。ただ、実際には、必須業務化したことでネット業務の活動領域が縮小してしまったという問題があって批判もされている。他メディアに配慮した結果だが、そこには功罪がある。つまり、NHKが肥大化しすぎると他メディアがやっていけなくなりメディアの多元性が失われ、中長期的にマイナスというロジック。

他方で、NHKが今までやっていたネットサービスが縮小され短期的にはマイナスとなる。それをどう考えるかだが、NHKが裏付けのある、公共性の高い情報を供給していく役割は非常に重要であり、それがネット空間にも流れていくことは充実させていく必要があると思う。

―NHKの役割はネット時代にも必要だということか

いま全国に支局を置いてカバーしているメディアは少なく、NHKの役割は今まで以上に大きいと思う。受信料の値下げによって規模を縮小しようとしているが、それが本当に良かったのかという疑問はある。世の中の問題をきちんと取材して、裏付けを持って報じる能力は一朝一夕にできるものではない。

NHKや新聞社などの既存メディアを保護するという話ありきではないが、そうしたメディアが、ネット上の偽情報とかネガティブなものを減らしていくだけの役割ではなく、質の高い声を供給していくことができる環境整備が大事だと思う。

―テレビとネットの関係では、都知事選や兵庫県知事選などにおける選挙報道の在り方が問題となったがどう見るか

そもそも選挙報道のあり方には以前から問題があった。選挙の際に有権者にとって最も必要な政治や政策に関する情報が、選挙期間中になると放送量も質も落ちてしまうことだ。これまでは、選挙に入る前から、多くの人が投票する政党などが決まっていたが、最近は流動的になっていて、選挙期間中にさまざまな動きが出て来て投票に影響を与えている。ところが、選挙期間中になると、そうした動きを十分に報道できない。これは深刻な問題だ。選挙報道のあり方は変えないといけないと思う。

兵庫県知事選挙の場合、選挙直前までは、放送は知事を追及するモードでの報道をしていたが、選挙に入ると公正を意識して何も言えなくなる。放送局としては当然かもしれないが、ネットが過激な情報を流すなかで、放送が選挙になって急に黙ったのは、知らない人からすれば何か陰謀でもあるのではという見方になってしまった。

―具体的にはどうすべきか

テレビ局の人と話をすると問題意識は共有されていると思う。選挙報道において、いわゆる量的公平から質的公平へと転換しなければならないという、2017年にBPOの放送倫理検証委員会が意見書で提言したことも意識されていた。量的、つまり形式的に同じ時間を割り振るのではなく、もっと実質的な公平にシフトしないといけないということだ。実際に、何をもって実質的公平かを判断するのは難しく、いきなり変えることもできないので、できるところからやっていく必要があり、そのための議論も必要だと思う。

これまでであれば、特定候補の行動を取り上げて良し悪しを論じるというのは、当然有利不利に繋がるので公平に反すると考えられていたが、真に報道価値があるのであれば取り上げる必要がある。それが公平性のために報道できないというのであれば問題。

―最後に、今後の放送への期待や提言を

私の専門の憲法の観点からいえば、今後の放送を考えるうえでは、「公共性」を各社がどう捉えるかが良くも悪くも鍵になると考える。そもそも、放送には公共性があるため様々な配慮がなされている訳で、単純にエンタメ番組だけをやっているのであれば、特別扱いする必要はなくなる。また、制度を変えるうえでも、本当に公共性があるのかが、各社に問われることになる。そのためには、ガバナンスを含めて公共性を大事にしていただきたい。

この記事を書いた記者

- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。

最新の投稿

行政2025.12.05滋賀県甲賀市のコミュニティ放送局難聴解消を支援

行政2025.12.05滋賀県甲賀市のコミュニティ放送局難聴解消を支援 行政2025.12.05FM放送の中継局免許申請を受付

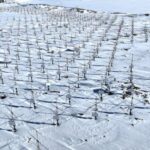

行政2025.12.05FM放送の中継局免許申請を受付 行政2025.12.05南極唯一の大型大気レーダーの活躍

行政2025.12.05南極唯一の大型大気レーダーの活躍 行政2025.12.05第67次南極観測隊が昭和基地へ出発

行政2025.12.05第67次南極観測隊が昭和基地へ出発

本企画をご覧いただいた皆様からの

感想をお待ちしております!

下記メールアドレスまでお送りください。

インタビュー予定者

飯田豊、奥村倫弘、亀渕昭信、川端和治、小松純也、重延浩、宍戸常寿、鈴木おさむ、鈴木謙介、鈴木茂昭、鈴木秀美、

西土彰一郎、野崎圭一、旗本浩二、濱田純一、日笠昭彦、堀木卓也、村井純、吉田眞人ほか多数予定しております。

(敬称略:あいうえお順)