【放送ルネサンス】第44回:豊嶋 基暢さん(総務省情報流通行政局長)

総務省情報流通行政局長

豊嶋 基暢 さん

豊嶋 基暢(とよしま・もとのぶ)氏。1967年生まれ、北海道出身。京都大学法学部卒業後、1991年4月に郵政省に入省。総務省総合通信基盤局電波部電波政策課補佐、文部科学省 生涯学習政策局情報教育課長、総務省情報流通行政局コンテンツ振興課長、同局放送政策課長、北海道総合通信局長、総務省総合通信基盤局電波部長、大臣官房審議官(国際技術、サイバーセキュリティ担当)等を経て現職。

豊嶋 基暢さん インタビュー

Contents

- 1 ―放送との関わりについて

- 2 ―放送との関わりの原点は

- 3 ―どうして郵政省に

- 4 ―放送開始から100を経てその役割と変遷についてどう思うか

- 5 ―放送の現状の課題について

- 6 ―視聴者側の現状は

- 7 ―「大勢で楽しむもの」から「個人的に楽しむもの」に変化した

- 8 ―放送局によるネット活用の取り組みについて

- 9 ―災害時における放送の役割について

- 10 ―多様な期待と経営の困難さ

- 11 ―誤・偽情報に対するNHK ONEの役割

- 12 ―放送とネットが融合してきている

- 13 ―法律や制度の見直しについて

- 14 ―NHKと民放共同による中継局事業が難航している

- 15 ―放送局の将来と競争

- 16 ―電波による放送インフラの今後について

- 17 ―ローカルの重要性と信頼性

- 18 ―信頼性の確保について

- 19 ―フジテレビの問題と選挙報道の在り方

- 20 ―今後の放送への提言

―放送との関わりについて

現在、情報流通行政局長を務めており、仕事として放送に携わるのはこれで三回目。直近では約五年前、放送政策課長を一年担当し、ちょうどNHKプラスが始まった時期だった。さらにその約五年(計約十年)前にはコンテンツ振興課長を三年務めた。

この頃はクールジャパンやインバウンドが叫ばれ始めた頃で、放送コンテンツの海外展開や、キー局だけでなく地方局も交えた放送番組のネット配信の実証実験に取り組んでいた。当時はまだスマートテレビは普及していなかったが、ハイブリッドキャスト等を使い、テレビ受像機を介してネットでどこまでできるかを三年間かけて実験し確認した。役所に入って三十四年目だが、放送関連の仕事に携わったのはここ最近の十年ほどの間である。

―放送との関わりの原点は

放送との関わりで最も原点になることと言えば、小学生の頃の体験。当時流行していた趣味BCL(短波放送受信)に熱中し、海外のラジオ放送を聴いて放送局にレポートを送り、ベリカードという放送局のカードを集めていた。

日本語の海外放送局も多く、難易度の高かったアルゼンチンなど地球の裏側の短波放送を聞くために、指向性を高めたアンテナを自作するなどマニアックなこともやっていた。放送というか、電波との関わりで一番思い出深いのはこういったラジオを聴くことだった。

その後、中学でアマチュア無線(ハム)の免許取得を考えたがクラブ廃部で断念。大人になって当時の郵政省に入省して、放送・電波の仕事に携わるとは夢にも思っていなかった。子どもの頃は典型的なテレビっ子でもあり、白黒からカラーテレビに買い替えた頃で、『宇宙戦艦ヤマト』や『ウルトラマン』、『仮面ライダー』などのアニメ・特撮が出始めた時代だった。

―どうして郵政省に

郵政省に入省した理由は、BCLなどの体験からではない。入省した91年は、電電公社がNTTに民営化され、通信分野が花開き始めた時期。まだインターネットは出ていなかったが、衛星放送が始まるくらいの時期だった。当時の郵政省には、郵便などの物流、貯金・保険などの金融、そして放送・通信のような先端の産業など、さまざまなジャンルの仕事があり、「いろいろやれそうで面白い」という理由で入省した記憶がある。

―放送開始から100を経てその役割と変遷についてどう思うか

関東大震災での流言飛語を教訓として翌年にラジオ放送が始まり、今年で100年目になる。今は、ソーシャルメディアが発達する一方で、偽・誤情報の拡散が問題となる中で、放送には信頼できる情報の提供拠点的な面があると思う。100年前に正しい情報の伝達を意識して始まった放送の役割は、形を変えながらも現在も求められていると思う。

娯楽と多様な番組が連なるのが地上放送の特徴であり役割だが、なかでも娯楽が放送の普及をけん引してきた。

一方で、見聞きするコンテンツ(中身)や環境、見方は大きく変わった。技術的には、音声(AMラジオ)から始まり、戦後に地上テレビ、その後ケーブルテレビ、BS・CS放送が登場してチャンネルが増え、2000年代にはデジタル化が進み、視聴環境は大きく変わった。ここ最近はTVerやHuluのように放送局もドラマやアニメをネットで配信するようになり、コンテンツも視聴方法そのものも変化している。視聴者の放送への期待も時代とともに変わってきたと思う。

―放送の現状の課題について

放送サービスを提供する側、特に民放は、インターネット広告が急増する中、広告収入は伸び悩み事業経営は厳しい状況にある。テレビ放送が始まった頃は、テレビが動画コンテンツを家庭で楽しむ唯一のツールであり、多くの国民が同じ番組を同時に見ていたが、インターネットを含むコンテンツの流通手段が多様化することにより、テレビ番組を放送すれば皆が見てくれるという時代ではなくなった。コンテンツの中身を磨いていかないと厳しい時代になっている。

―視聴者側の現状は

視聴者側から見ると、広告放送は安価にコンテンツを楽しめるもの。しかし、インターネットで個人も情報を発信できるようになると、コンテンツの量と入手経路は爆発的に増えた。

現在では、放送は、情報の入手・娯楽のためのツールとしては100年前と比べると「ワンオブゼム(数ある中の一つ)」になっている。多様な情報に触れることができるようになったという面がある方で、情報が溢れることによって取捨選択を迫られ、それだけで疲れてしまう側面もあると思う。特に今は、偽・誤情報や犯罪的な情報も流通するようになり玉石混交の状態となっており、このリスクをどう回避するか、あるいは選別するかの目を養う必要が高まっている。

―「大勢で楽しむもの」から「個人的に楽しむもの」に変化した

放送は多様なニーズに応えるために進化し、家庭内のテレビ台数が増え、プライベートでの視聴環境もある。テレビ番組も、この100年間でニーズに応えるため多様化してきたが、限られたチャンネル数で1日24時間の中で多様な情報を提供しようとすれば、放送内容は細分化されることになる。

一方、インターネットは、チャンネル数自体を爆発的に増やすことができる。また、「何時からテレビが始まるから見ましょう」から、自分の都合のいい時間に合わせてどこでもコンテンツを見ることができるタイムシフトという視聴形態を確立させた。配信サービスにより、好きなときに一気見したり、電車の中で見たりと、自分のライフスタイルに合わせて視聴スタイルを選択できるようになった。しかし、生中継などは放送の方が遅延なく安定した画質で楽しめるという良さがある。

現在、コンテンツの視聴環境は非常に多様化しており、コンテンツを見る接点が放送しかなかった時代から爆発的に視聴メニューが増えた状態である。これをコンテンツが「埋もれてしまう」と見れば課題となるが、「バラエティに富んだ」と見れば利点でもある。視聴環境が変わる中で、視聴者のニーズに応えていけるかを常に考えていかないといけない。

―放送局によるネット活用の取り組みについて

ネットをいかに活用するかが今後の放送局の重要な取り組みになると思う。放送法の改正により本年10月からNHKONEが始まった。民放では既にTVerのように、放送局が主体となってネットで放送番組を配信するようになった。同時配信や見逃し配信を行うことで様々な視聴形態にも対応している。ネットとどう付き合っていくかは今後の大きな課題であるが、ネットの特徴を活かした情報提供方法もあると思う。

―災害時における放送の役割について

災害時におけるラジオ、テレビによる災害や避難情報の提供は放送100年を迎えた今も大事にすべきものであり、放送の原点でもあると思う。国民生活のベースとなる情報を、信頼性に裏打ちされて安定的に届けるというミッションは、インターネットが発達した中でも国民から大きく期待されていると感じている。特に生命や財産の危機に陥るような緊急性があるほど、放送に対する期待・希望は強いのではないか。100年前の関東大震災での教訓を受けて担っていた放送の役割は、今でも災害時に強く認識されているのではないだろうか。放送は、コンテンツを提供することで豊かな生活に貢献する役割を担ってきたが、災害時の情報伝達というベースとなる部分への期待に応えることを忘れてはならないと思う。

―多様な期待と経営の困難さ

放送に対する期待は、人それぞれ異なり多様化しているのではないかと思う。多様化する要求に放送事業者がいかに対応していくかが課題である。インターネットに接する時間が増え、テレビの視聴時間が減る中で、非常時の接触の仕方も含め、どう安定的に情報を提供するのか。インターネットが情報に触れる機会を豊かにしたが、放送という一斉同報の情報伝達システムがどこまでニーズに柔軟に対応するか考えていかなければならない。放送事業収入が伸び悩む中で、ビジネス的にどう確立させる難しい課題である。

デバイスやライフスタイルが変わる中で、多様化するニーズに応え続けられるかということ、豊かになっている分だけきめ細やかにどう対応するかが課題である。

―誤・偽情報に対するNHK ONEの役割

NHKの役割を、NHKは、「情報の参照点」という言い方をしている。様々な情報があふれている中で、一種の起点となる情報を提供する場として、他の情報と照らし合わせて判断する助けとなる場になるという意味合いかと思う。多種多様な情報の中で、起点となる情報の入手先となるかどうか、一番基本的で大事なのは、そのサービスを国民に広く知ってもらうことである。普段から情報のアクセスポイントとして知ってもらい、使ってもらう努力を日頃から行っていくことが、環境作りになると思う。

民放のTVerも、今は世の中に認知され、コンテンツ視聴のアクセスポイントの一つと確立してきていると思うが、そうなると、まずはそこを見てみようという情報入手の流れができてくるのではないだろうか。放送のインターネットサービスも、普段使いをしてもらうことを一生懸命考えていくことが大事ではないだろうか。

―放送とネットが融合してきている

5年前はネットはパソコンかスマホ、放送は受像機と、デバイスとして別のイメージが強かったが、今は普通に販売されているテレビは、コネクトTVと言われインターネットにつながるものが当然となっている。そうなると、テレビ受像機でも、ネット経由でコンテンツに触れることができ、接触時間も高まってくる。昔は、ネットvs放送の構図は、スマホvsテレビ受像機でもあるという構造であったが、今は融合してしまっている。家にあるテレビでNetflixやAmazonプライム、YouTube、そしてテレビも見れるようになり、デバイスごとの違いがなくなってきている。チューナーレステレビもある中で、受け手側からすると区別がなくなってきている。

―法律や制度の見直しについて

法律や制度が、サービス提供者やコンテンツを楽しむ国民にとってブレーキになっている要素があれば変えていくべきであり、実際どうなのかよく見極める必要がある。例えば昨年、放送法が改正され、地上放送は電波じゃなければいけない必要はなくなり、電波塔を建てて送るコストが高いなら、ケーブルテレビやブロードバンドを使っても番組を届けられるように制度が変わった。視聴者からすれば視聴環境を保持し、送る方からするとインフラコストは低い方がいい。ハードのコストを低廉化し、コンテンツの方にお金を使ってもらうこと、番組の質を上げることが重要という考え方で制度が改められた。

―NHKと民放共同による中継局事業が難航している

共同利用会社は、放送ネットワークの維持が最も効率的になる最適解を提供する一つの方策だと思う。NHK、民放双方にとって「win」になるような最適解を話し合ってもらうのが大事である。一般的には共同でハードを設置・運営する方がコストの低減が期待できる。今は自社のハードを自社で保持しているが、これを継続することの負担軽減が求められている。広告収入が厳しい民放も、受信料の値下げで事業規模を圧縮しているNHKも同じ。ハードのコストを下げて、中身やサービスで競い合うという考え方は、携帯電話市場が基地局シェアリングを進めていることとも似ている。

放送においても、テレビを見ることができるか否かというエリアの話は競争領域ではなく、これからはコンテンツ力をどう磨くかに力を注ぐときである。今回の共同利用の話も徐々に進展していくと思う。共同利用だけではなく、最近の放送政策は経営の選択肢を増やすという考え方で進めており、特定の一つのやり方を画一的に行うのではなく、ニーズや事業に応じて選択できる幅を広げようとしており、最適解は一つではない。

―放送局の将来と競争

放送の本来的な意義は、ドラマでもニュースでも、番組を作ったり買ったりして国民に送ることにあり、いかにうまくニーズをくみ取って質の高いコンテンツを作り上げられるかが重要だと思う。テレビしかない時代はテレビ局同士の視聴率競争だったが、今はネットを含めたコンテンツも視野に入れた競争である。そこで業態変化などが起こるかもしれないが、コンテンツの本当の意味での質の競争、切磋琢磨というフェーズが、ネットの時代になった今、一層求められていると感じている。放送の将来は、番組を自ら作る能力をどう高めるかが重要である。

WBCをNETFLIXが独占配信する話のように、コンテンツを流すことができるプレイヤーが増えているのは間違いない。立派な鉄塔があるからという話ではなく、ビジネスとしてコンテンツ流通をどう磨き上げるかである。今はコネクトTVで視聴環境が融合され、誰もが放送的なことができる時代であり、放送とネットで視聴者へのリーチの違いはなくなっている。

―電波による放送インフラの今後について

電波利用がどうなるかは、いかに国民が幸せになるか、つまり視聴者のニーズに応えるための手法として電波という方法がベストかどうかという問題だと思う。タイムシフト視聴のみで良ければ電波でリアル視聴を確保する必要性はないかもしれないが、リアル視聴の方がいいというニーズや、インターネット配信を利用しない視聴者層や、地方・山間部といった地理的な観点から電波によるテレビ視聴が必要というニーズもある。究極的なケースだと、災害が起こった時の情報収入手段として考えると、ネットワークへのトラヒック集中回避の観点とか、ラジオ受信機のように「乾電池で情報を入手できる」という利点とかも考慮する必要があろう。

また、放送を視聴する側も情報入手に対するニーズは多様化しており、ネットも放送もこういったニーズへの柔軟な対応が求められている。100年前に放送が始まった時は、ラジオ放送の出現自体が社会のニーズを引っ張り出していく契機になったのではないかと思うが、今はネットワークやデバイスは多様化し、さまざまな主体が情報を提供できるようになったことで、さらにニーズが多様化・分散化していく中で、放送事業者がどういうインフラを活用して、どういうコンテンツを提供してニーズに応えていくかを考えなければならない。今は、その戦略がまだ確立していない印象がある。

―ローカルの重要性と信頼性

ローカル局は、全国に提供される情報の提供という役割だけではなく、その地域のニーズに沿った事業展開という側面がある。東京とは違う地元番組の視聴率が高かったりする。こういったローカル情報・コンテンツも、他の地域あるいは海外に知ってもらうことでその価値が高まる可能性があると思う。ローカル局の事業状況は各社様々であり一律ではない面もあるので、状況に応じた戦略を作り上げていくことが必要だと思う。

―信頼性の確保について

テレビや新聞は、情報発信の主体を明らかにしている。信頼の確立は、提供する情報の内容だけではなく、その提供主体自身への信頼が必要だと思う。主体への信頼は、日々の積み上げの結果ではないか。また、ローカル局等住民との距離感が近い存在だと、親密感の積み上げが信頼性にも影響すると感じる。そういった築き上げてきた大きな財産を、ネット時代でどうやって強みとして活かせるか考えないといけないと思う。

―フジテレビの問題と選挙報道の在り方

フジテレビの問題のような事案は、放送事業に対する信頼性の大きな棄損である。信頼は築き上げるまでに時間がかかるが、崩れるのは一瞬。信頼をどう保持するかは日々の地道な取り組みをきっちりやるのが大事で、そこは忘れてはいけない。

選挙報道の議論については、放送の自主自律の観点から、コメントする立場にはない。自らの放送をどう制作するのか問われた話ではないかと思うが、放送する当事者が何らかの形で答えを示していかないといけない話である。「オールドメディア」という言葉が飛び交っていることに対して、どう応えるのか正面から問われているのではないか。

―今後の放送への提言

みんなで今後の放送をどう作り上げていくべきかという議論をやっていく必要がある。単にネットの展開によって放送の位置づけが縮小するという後ろ向きの話ではなく、これまで果たしてきた貴重なメディアとしての役目を、新しい期待や要望、足りないといった話をいかに吸い上げて、進化させるか。若い世代を含めて色々な世代に向き合っていくのが大事だと考えている。もしかしたらそれが制度改正につながるかもしれないが、虚心坦懐に向き合っていきたい。その際、国内の人口減少によりマーケットサイズが縮小することを踏まえれば、海外も市場として見据える時代であることを念頭におく必要があると思う。

この記事を書いた記者

- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。

最新の投稿

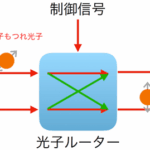

行政2025.10.31量子もつれ光子ルーターの開発に成功・東北大やNICT等の研究G

行政2025.10.31量子もつれ光子ルーターの開発に成功・東北大やNICT等の研究G 行政2025.10.31北海道総通局でテレワークセミナー開催

行政2025.10.31北海道総通局でテレワークセミナー開催 筆心2025.10.312025年10月31日(7872号)

筆心2025.10.312025年10月31日(7872号) 放送ルネサンス2025.10.31【放送ルネサンス】第44回:豊嶋 基暢さん(総務省情報流通行政局長)

放送ルネサンス2025.10.31【放送ルネサンス】第44回:豊嶋 基暢さん(総務省情報流通行政局長)

本企画をご覧いただいた皆様からの

感想をお待ちしております!

下記メールアドレスまでお送りください。

インタビュー予定者

飯田豊、奥村倫弘、亀渕昭信、川端和治、小松純也、重延浩、宍戸常寿、鈴木おさむ、鈴木謙介、鈴木茂昭、鈴木秀美、

西土彰一郎、野崎圭一、旗本浩二、濱田純一、日笠昭彦、堀木卓也、村井純、吉田眞人ほか多数予定しております。

(敬称略:あいうえお順)