マルチコアでの測定に初成功 KDDI総研とアンリツ、光海底ケーブルでの光伝送路特性

KDDI総合研究所(本社:埼玉県ふじみ野市、代表取締役所長:小西聡)とアンリツ(本社:神奈川県厚木市、代表取締役社長:濱田宏一)は、マルチコア光ファイバーを用いた次世代の光海底ケーブルの遠隔監視システムを設計し、その試験環境において、光信号を伝送する際に生じる損失などの様々な性能や特性を指す光伝送路特性の測定実証に成功したと発表した。コヒーレントOTDR(Coherent Optical Time Domain Reflectometer)で、マルチコア光ファイバーを用いた光海底ケーブルシステムでの光伝送路特性の測定に成功したのは世界初(2025年9月現在、両社調べ)としている。

AIやIoT技術の急速な普及により世界全体の通信量は今後も飛躍的に増大すると予想され、国際間の通信を支える光海底ケーブルのさらなる大容量化が求められている。

現在の光海底ケーブルシステムでは、1本の光ファイバー内に単一の光の通り道(コア)を持つシングルモード光ファイバーが主に使用されているが、単一のコアで伝送容量を拡大するには限界があることから、近年では1本の光ファイバー内に複数のコアを独立して配置するマルチコア光ファイバーの導入が検討されている。これにより、光ファイバー1本あたりの伝送容量を向上させることが可能となる。

マルチコア光ファイバーの導入検討が進む中、運用・保守の面でも新たな技術的対応が求められている。

現在、シングルモード光ファイバーを使った海底ケーブルシステムの運用・保守では、コヒーレントOTDRを用いて光海底ケーブルシステムの光ファイバーの破断位置の特定や損失分布の測定を行い、光伝送路品質を担保している。しかし、マルチコア光ファイバーでは、マルチコア光ファイバー内の特定のコアを伝わる光信号が隣接するコアへ漏洩し、別のコアの光信号と干渉する特有の劣化要因であるコア間クロストークの影響があるため、コヒーレントOTDRでは正確な測定ができない可能性があり、これまでマルチコア光ファイバーを用いた光海底ケーブルシステムでの光伝送路特性の測定は困難だった。

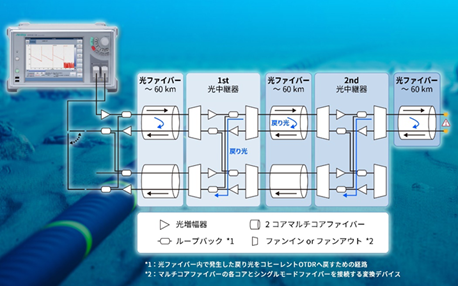

試験では、KDDI総研の知見を活用し、マルチコア光ファイバーにおいて遠隔監視を可能とする光回路を組み込んだ光海底ケーブルシステムの試験環境を構築。その試験環境で、アンリツ製の光パルス試験器「コヒーレントOTDR MW90010B」で、光海底ケーブルの運用・保守に必要な障害位置特定や損失分布の計測など、光伝送路特性の測定ができることを確認した。

コヒーレントOTDRは、コヒーレント(光ヘテロダイン)検波技術を採用した光パルス試験器。コヒーレントOTDRから送信した測定光の戻り光を、コヒーレント検波技術で受信し解析するもので、光中継器によって増幅を繰り返す海底ケーブルの光ファイバー特性を測定するのに適している。これにより、これまで困難だったマルチコア光ファイバーの品質状態やトラブルを遠隔から〝見える化〟し、光海底ケーブルの信頼性の向上と運用の効率化に大きく貢献するとしている。

試験ではマルチコア光ファイバーにおいても、シングルモード光ファイバーと同様にコヒーレントOTDRを利用して光伝送路特性の測定が可能か検証。KDDI総研は、光海底ケーブルに関する研究の実績と知見をもとに、マルチコア光ファイバーにおいてもコヒーレントOTDRによる測定が可能となるような伝送システムを新たに設計し、マルチコア光ファイバーを用いた光海底ケーブルシステムの試験環境を構築した。

この試験環境では、アンリツの「コヒーレントOTDR MW90010B」から送信された測定光がマルチコア光ファイバー内を伝送し、各コア内で反射や散乱によって発生した戻り光を、再びコヒーレントOTDRに戻して受信・解析できるようにすることで、光伝送路特性の測定を実施した。

試験の結果、マルチコア光ファイバーを用いた光海底ケーブルシステムにおいてもコヒーレントOTDRで障害の検知や光伝送路の損失分布の測定ができることを世界で初めて確認した。さらに、コヒーレントOTDRの測定結果を活用することで、中継器を介した光ファイバー全長にわたるコア間クロストーク分布の測定が可能であることも確認し、コア間クロストーク分布の長距離での可視化にも世界で初めて成功した。

この成果により、マルチコア光ファイバーにおける従来のコヒーレントOTDRの実用性が示され、光海底ケーブルシステムへのマルチコア光ファイバーの導入推進と、光海底ケーブルにおける通信品質の確保が期待される。

KDDI総研の担当者は電波タイムズの取材に対し、「今回の実証では、マルチコア光ファイバー導入にあたり、長距離伝送におけるコア間クロストークの正確な測定と可視化に苦労した。光中継器を含む長尺な伝送路でも信頼性の高い測定を実現するため、光回路の設計やコア間クロストークの算出方法を工夫し、パラメータの最適化や測定条件の調整を繰り返した。その結果、マルチコア光ファイバーにおける障害の早期検知や詳細な状態把握が可能となり、次世代海底ケーブルの信頼性向上や運用効率化、社会全体の情報基盤の強化に寄与することが期待できる。また、マルチコア光ファイバーの運用・保守に新たな可能性を示し、今後の研究の展望を大きく広げる成果となった。今後は遠隔診断技術の精度向上と導入検証を進め、マルチコア光ファイバーの普及に向け、パートナー企業の皆様と連携しながら、通信インフラの次世代化に貢献していきたいと考えている」と話していた。

この記事を書いた記者

- 主に行政と情報、通信関連の記事を担当しています。B級ホラーマニア。甘い物と辛い物が好き。あと酸っぱい物と塩辛い物も好きです。たまに苦い物も好みます。

最新の投稿

レポート2026.02.06NTT東日本で地域ミライ共創フォーラム2026 プレスツアーリポート

レポート2026.02.06NTT東日本で地域ミライ共創フォーラム2026 プレスツアーリポート 情報通信2026.02.05NTTが25年度第3四半期決算を発表 携帯市場の競争激化で下方修正

情報通信2026.02.05NTTが25年度第3四半期決算を発表 携帯市場の競争激化で下方修正 お知らせ2026.02.03第十二回事例紹介セミナー参加募集 デジタルハリウッド大学・橋本氏招きAI活用議論 『装填しろ、言葉を。―プロンプト戦術の最前線2026』

お知らせ2026.02.03第十二回事例紹介セミナー参加募集 デジタルハリウッド大学・橋本氏招きAI活用議論 『装填しろ、言葉を。―プロンプト戦術の最前線2026』 筆心2026.02.037895号(2026年2月3日)

筆心2026.02.037895号(2026年2月3日)